歴史は勝者によって綴られる。敗れ去った者たちの声が記されることは、ほとんどない。敗者の姿は歴史の闇の中に消えていく。

大昔、私たちが住む東北には蝦夷(えみし)と呼ばれる人たちが暮らしていた。その東北に、畿内で成立した大和政権の勢力が本格的に進出してくるのは古墳時代の終末期、7世紀からである。

大和の勢力は北関東と越後の2方面から北上していった。8世紀、奈良時代になると、陸奥(福島、宮城、岩手)や出羽(山形、秋田)に「城柵(じょうさく)」と呼ばれる行政・軍事拠点を次々に築いて支配領域を広げ、先住民である蝦夷をのみ込んでいった(図1)。

生活圏に侵入された蝦夷との間に軋轢が生じ、争いになるのは避けられないことだった。奈良時代末期から平安時代の初期にかけて、「38年戦争」が勃発する。それは長く、激しい戦いだった。

戦争はどのようにして始まり、どのような経過をたどり、どう決着したのか。それを知るためには、大和政権側が残した古事記や日本書紀、続日本紀(しょくにほんぎ)、日本後紀(こうき)といった正史や関連史料をひも解くしかない。蝦夷は文字を持たず、記録するすべがなかったからである。

それでも、大和政権側の史書を丹念に読み込み、そこから蝦夷たちが歩んだ道をたどろうとした研究者がいた。岩手大学の古代日本史研究者、高橋崇(たかし)教授(2014年没)である。

それは労多くして実り少ない、落穂拾いのような作業ではあったが、その労苦は中公新書の3部作『蝦夷(えみし)』『蝦夷の末裔』『奥州藤原氏』として結実した。深くこうべを垂れずにはいられない労作である。高橋が残した著作を頼りに、揺れ動いた古代東北の歴史をたどってみる。

◇ ◇

蝦夷とは、どういう人たちだったのか。それを知る手がかりの一つが『日本書紀』の斉明天皇5年(659年)の条にある。この年、大和朝廷が中国の唐に派遣した使節団は東北の蝦夷男女2人を同行させ、唐の高宗に謁見した。遣唐使の渡航日誌によれば、高宗は強い関心を示し、次のような問答が交わされたという(問答の概要を筆者が現代語訳)。

高宗 蝦夷の国はどの方角にあるのか。

遣唐使 東北です。

高宗 蝦夷は幾種あるのか。

遣唐使 3種あります。遠くにいる者は都加留(つかる)、次の者は麁(あら)蝦夷、

近くにいる者を熟(にぎ)蝦夷と名付けています。今回連れて来たのは熟蝦夷

です。毎年、大和朝廷に朝貢しています。

高宗 その国に五穀はあるか。

遣唐使 ありません。肉を食って暮らしています。

唐の高宗は、蝦夷の身体や顔つきが遣唐使たちと異なるのを見て興味津々の様子だったという。この謁見については中国側の史料にも記録されており、事実と見ていい。

都加留は青森県の津軽、麁蝦夷は岩手や秋田に住み大和朝廷に服属しない蝦夷、熟蝦夷とは東北南部にいて大和朝廷に帰順した蝦夷を指すと見られる。当時の東北の政治状況をうかがわせる問答である。

東北の蝦夷と大和勢力との争いは7世紀半ば、斉明天皇の頃から激しくなった。将軍、阿部比羅夫が軍船を率いて日本海沿岸を北上して蝦夷と戦い、投降・帰順した者多数を都に連れ帰ったことが記録されている。遣唐使が中国に連れていったのも、こうした蝦夷だったと見られる。

大和勢力が北へ進むにつれ、抗争はより激しくなっていく。774年、蝦夷が桃生(ものう)城(宮城県石巻市)を襲い、38年戦争の口火を切った。780年には大和側についていた蝦夷の族長、伊治砦麻呂(これはりのあざまろ)が反旗をひるがえし、陸奥の最高責任者である紀広純らを殺害、多賀城を焼き討ちにするという大事件が発生した。

この翌年に即位した桓武天皇はこれを深刻に受けとめ、「蝦夷討伐」の号令を発した。789年、朝廷は関東などから5万余の軍を派遣し、蝦夷の拠点・胆沢(いさわ)(岩手県南部)の制圧をめざして進軍した。

ところが、北上川を挟んでの合戦で朝廷側は胆沢の族長、阿弖流為(あてるい)が率いる蝦夷のゲリラ部隊に惨敗した。多数の溺死者と戦死者を出し、将軍たちまで逃げ出す始末だった。

桓武天皇は激怒し、2回目の討伐軍を派遣する。平安京に遷都した794年、今度は10万の大軍が胆沢に押し寄せた。激しい戦闘になったと見られるが、史料は乏しく、「457人の蝦夷を斬首し、150人を捕虜にした」との戦勝報告が残る程度である。阿弖流為は降伏せず、胆沢も陥落しなかった。

坂上田村麻呂を征夷大将軍とする801年の第3次遠征によって、ようやく蝦夷の抵抗は鎮圧され、阿弖流為らも投降、処刑された。東北一帯での蝦夷との戦争が収束したのは811年、足かけ38年に及んだ。

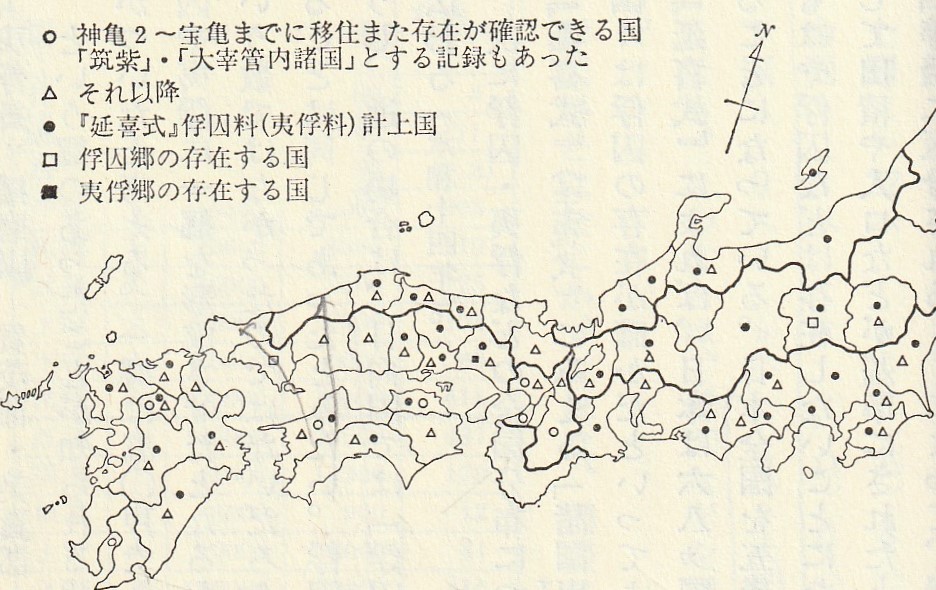

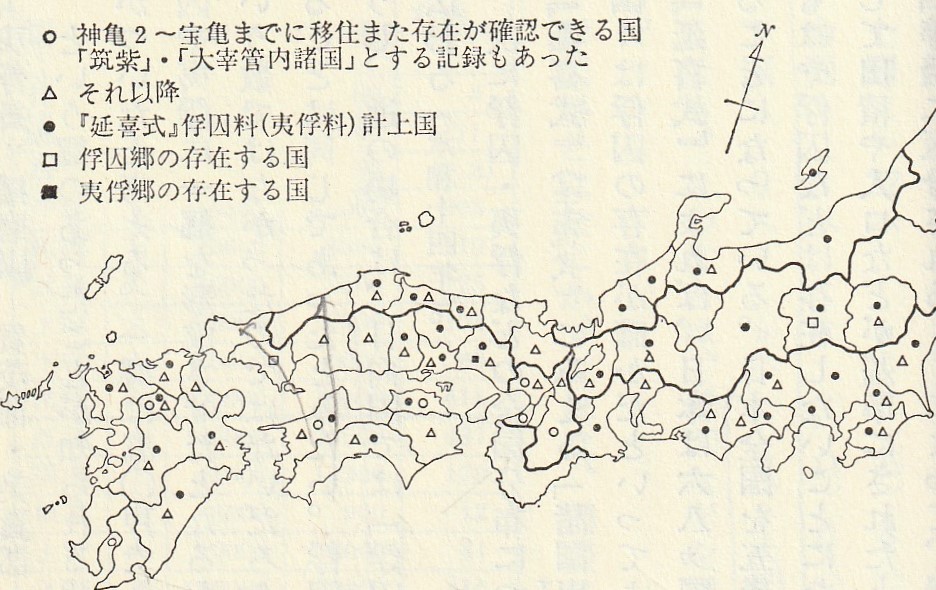

この戦争で注目されるのは、戦闘で捕虜になったり投降したりした蝦夷が多数、西日本の各地に移送されたことである。彼らは「俘囚(ふしゅう)」と呼ばれ、四国の伊予に144人、九州の筑紫に578人、畿内の摂津に115人、太宰府管内に395人、日向に66人といった記録が断片的に残っている(図2参照)。家族ごと移送された例もある。総数は不明である。

朝廷はなんのために移送したのか。史書には「蝦夷の野蛮な風俗を変え、文明化するため」といった趣旨の記述もあるが、高橋は捕虜や反抗的な者たちを彼らの根拠地から連れ去り、蝦夷勢力を分断することを狙ったのではないか、との見方を示している。捕虜を賎民として扱った可能性も否定しない。

当然のことながら、移送先となった地方にとっては大きな負担となる。田を持たない彼らから租税を取り立てるわけにはいかない。集団で住まわせることによって、周辺の住民との摩擦も起きる。騒乱もしばしば起きた。

こうしたことに配慮して、朝廷は受け入れた地方に農民から「俘囚料」を取り立て、それで移送された蝦夷の面倒を見るよう命じた。高橋はこの俘囚料についても史書を丹念に調べ、その記録から逆算して、「少なくとも4565人の俘囚を養うのに相当するものだった」との推計を明らかにしている。記録として残されなかった移送も数多くあったことを考慮に入れれば、東北から移送された蝦夷の総数は万単位であったと見ていいだろう。

そもそも、蝦夷とはどういう人たちだったのか。「大和政権の支配地からの逃亡者や落伍者」といった説もあるが、説得力はない。蝦夷の言葉は日本語とはまるで異なり、大和側が交渉する際には通訳を必要とした。風俗や生活習慣もまるで異なるものだった。

アイヌ語地名の研究者として知られる山田秀三の調査によって、北海道だけでなく東北の各地にアイヌ語源と見られる地名が多数残っていることも明らかになっている。

高橋は、こうした地名研究や北海道と東北各地で発掘された土器の共通性にも着目し、蝦夷とは「アイヌ人か、あるいは控え目にいってアイヌ語を使う人、といってよいだろう」と結論づけている。

◇ ◇

西日本の各地に「俘囚」として移住させられた蝦夷たちは、その後どうなったのか。史書は何も語らない。彼らがたどった道を知るすべはない。

だが、この問題の解明にまったく異なる立場から挑んだ人物がいた。在野の民俗学研究者、菊池山哉(さんさい)(1890―1966年)である。

山哉は明治33年、東京府府中市の富農の4男として生まれた。工学院大学の前身である工手学校の土木科を卒業した後、東京府の土木技師に採用された。後に東京市役所に移った。

技師として工事に携わっている時、作業員の中に「あいつは筋が悪い」と、うとまれる者がいることに気づき、奥多摩にあるその人の村を訪ねていった。村人の話を聞いても、差別される理由は見当がつかなかった。

同じ頃、沖積層の中に分厚い貝塚がある現場に幾度か出くわし、「先史時代にこの巨大な貝塚をつくったのはどういう人たちか」との疑問を抱く。勤務のかたわら、被差別部落と古代史の研究にのめり込んでいった。在野の民俗学者、菊池山哉の誕生である。

何事であれ、現場を訪ね、自分の目で確かめる。山哉は生涯、その流儀を貫いた。全国の被差別部落を訪ね回り、そこに住む人たちの話に耳を傾け、そこから自分の仮説と理論を構築していった。

大正12年(1923年)7月、その成果を『穢多(えた)族に関する研究』と題した本にまとめ、自費出版した。「穢多・非人」と呼ばれ、差別されてきた人たちの状況を詳細に報告し、その歴史的な経緯についての自説を次のように展開した。

「エタとはエッタのなまったもので民族名である。彼らはわが国の先住民族と考えられる」「後からやって来たヤマトが彼らを駆逐した」「ヤマトに抵抗し、俘囚として移送された蝦夷は被差別民にされた」

折しも、その前年に被差別部落の人たちは「全国水平社」を立ち上げ、部落解放運動に乗り出したばかりだった。運動は「差別は豊臣政権から徳川政権の初期にかけて形成された身分制度が起源」とする、いわゆる近世政治起源説に依拠している。山哉の説はこれを真っ向から否定するものだった。

出版予告の広告を見た水平社の幹部は、融和事業を担当する内務省に「差別図書だ」と猛烈な圧力をかけた。近世政治起源説を唱える京都帝大の喜田貞吉教授らも動き、本は「安寧秩序を乱す」として発禁処分になった。直後に関東大震災に見舞われたこともあって、すぐには改訂もかなわなかった。

興味深いのはこの後である。山哉は出版をあきらめなかった。内務省の高官や水平社の幹部に会い、この本は純粋な学術書であること、差別がいわれなきものであることを世に問うものである、と訴えた。内容にも手を加えて4年後、『先住民族と賎民族の研究』と改題して出版した。

今度は応援してくれる研究者もいた。水平社の平野小剣(しょうけん)・関東執行委員長に至っては「先に糾弾したのは自分らの誤りであった。根本思想についての研究のあった方がむしろ良い」と推薦文まで寄せてくれた。

にもかかわらず、この本が市中に出回ることはなかった。中央融和事業協会がすべて買い取ってしまったからである。「部落差別は近世の政治的所産」と主張する水平社も相手にしなかった。

刺激的すぎたという点に加えて、山哉の立論自体にも難点があった。彼はこの本で、当時有力だった「東北の蝦夷はアイヌである」という説を否定し、「日本の先住民族のうちで多数を占めたのは北方ツングース系の少数民族、オロッコ(ウイルタ)である。蝦夷と呼ばれた人たちもその多くはオロッコと見られる」と唱えたのだ(戦後、調査を重ね、この部分は撤回している)。

「日本列島にはアイヌ以前に住んでいた民族がいた」という説は目新しいものではない。大森貝塚を発見したことで知られるエドワード・S・モースが明治初期に最初に唱え、「プレ・アイヌ説」と呼ばれた。その後、日本の人類学の先駆者、坪井正五郎(しょうごろう)も「アイヌ民族の伝承に出てくるコロボックルこそ日本の旧石器人である」と唱え、大論争を巻き起こしている。

山哉の立論はこうした論争に影響を受けたものと思われるが、それを支える材料に乏しく、荒唐無稽な印象を与えたようだ。考古学会にも民俗学者にも黙殺された。

だが、山哉は少しもひるまなかった。「多麻史談会」という郷土史研究の会(のち「東京史談会」に改称)を主宰し、全国の被差別部落を訪ね歩き、その成果を会報に発表し続けた。

戦前から戦後にかけて、四国から九州まで、山哉が訪ねた被差別部落は700を超える。車ではたどり着けない山奥の村から吊り橋を渡らなければならない村まで、気の遠くなるような行脚を重ねた。

1966年、死の直前に山哉は半世紀に及ぶ研究の集大成とも言える大著『別所と特殊部落の研究』を出版した。調べ尽くしたうえでたどり着いた結論は、次のようなものだった。

(1)東日本と西日本では被差別部落のルーツが異なる(2)西日本、とくに近畿の部落は「余部(あまべ)」「河原者」「守戸」「別所」の四つに大別できる(3)別所とは東北の蝦夷を俘囚として移送したところである。

四つのルーツそれぞれについての説明は複雑きわまりないので割愛する。重要なのは、大和政権と戦い俘囚として西に移送された蝦夷は、被差別部落民のルーツの一つである、と結論づけたことである。

著書には、全国に散在する「別所」と呼ばれる部落を訪ね、そこに住む人々から聞いた話が克明に記録してある。それは、歴史の闇に消えた人々の姿を浮かび上がらせるものだった。

被差別部落について、これほど網羅的かつ詳細に調べた研究者は、菊池山哉以外にはいない。にもかかわらず、歴史学会でも民俗学会でも、山哉の業績が正面から議論されることはなかった。

水平社の運動を引き継ぎ、戦後、部落解放同盟として再出発した人たちも無視し続けた。無視しただけではない。近世政治起源説に固執し、それ以外の幅広い視点から研究に踏み出すことができないような状況をつくり出した。

なぜ、このような状況が長く続いたのか。文芸誌の編集長をつとめ、菊池山哉の再評価に力を注ぐ前田速夫は、編著『日本原住民と被差別部落』に次のように記した。

「こうした当たり前のことを誰も言えなかったのは、私が思うに、天皇制と被差別部落は近代日本の二大ダブーだったからだろう。両者が表裏の関係にあるとは、よく言われることだが、それを突き詰めて考えた人は驚くほど少ない。(中略)賢明な学者はみな用心深くそれを避けた。山哉はそこが他のどの研究者とも違っていた」

彼の著作と業績にあらためて光が当てられるようになるのは、1990年代になってからである。山哉の大著『別所と特殊部落の研究』は、批評社から『特殊部落の研究』(1993年)と『別所と俘囚』(1996年)の2冊に分けて復刻された。先の前田の編著が出版されたのは2009年である。

私は2011年に山哉のことを初めて知り、その後、2018年に出版された『被差別民の起源』を手にした。この本は、大正12年に発禁処分となった山哉の最初の本『穢多族に関する研究』を改題、復刻したものである。その目次を見ただけで圧倒され、山哉が費やしたであろうエネルギーと時間を思って身が震えた。

私は長く新聞記者として働き、現場に足を運んで人の話に耳を傾け、なにがしかのものを書く仕事をしてきた。この本にはそういう職人の心を揺さぶるものがあった。前田が記すように、山哉の著作は「空前絶後の民俗探求の宝庫」である、と感じた。

同時に、イデオロギーや利害にからめとられ、愚直に事実を追い求める心を失った時、社会で何が起きるかを見せつけられた思いがした。

これほどの宝を黙殺する社会、これほどの業績に目を向けようとしないアカデミズムとは何なのか。私たちは今も、身近なところで同じような過ちと失敗を繰り返しているのではないか。そうした思いが身の震えを大きくしたのかもしれない。

救いは、ごく少数ではあっても、山哉の偉業を忘れず、それを後世に伝えるために力を尽くした人たちがいたことだ。そして、その志を引き継ぎ、広めようとする人たちがいることに勇気づけられる。

大きな歴史の流れから見れば、菊池山哉が紡いだ糸はか細いものかもしれない。けれども、それは強靭な糸である。より多くの人が自らの糸を持ち寄り、撚(よ)り合わせれば、太い糸となって豊かな輝きを放つのではないか。そう信じて、私も一本の糸を持ち寄る列に加わりたい。 (敬称略)

長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)

【訂正】平城京から長岡京に遷都した784年、平安京に遷都した794年以降は「大和政権」や「大和朝廷」と表現するのは不適切なので、「朝廷」あるいは「朝廷側」と手直しした(2022年4月19日追記)。

*メールマガジン「風切通信 99」 2021年12月21日

*初出:調査報道サイト「ハンター」 2021年12月21日

≪図・写真の説明とSource≫

◎写真 若き日の菊池山哉。大正2年か3年の撮影(『余多歩き 菊池山哉の人と学問』から複写)

◎図1 東北への大和政権の進出状況(『詳説 日本史』山川出版社、1982年から複写)

◎図2 蝦夷が俘囚として移送された地方(高橋崇『蝦夷』から複写)

◎写真 晩年の菊池山哉(家族提供)

≪参考文献≫

◎『蝦夷(えみし)』(高橋崇、中公新書)

◎『蝦夷(えみし)の末裔』(高橋崇、中公新書)

◎『奥州藤原氏』(高橋崇、中公新書)

◎『三十八年戦争と蝦夷政策の転換』(鈴木拓也、吉川弘文館)

◎『東北・アイヌ語地名の研究』(山田秀三、草風館)

◎『被差別民の起源』(菊池山哉、河出書房新社)

◎『特殊部落の研究』(菊池山哉、批評社)

◎『別所と俘囚』(菊池山哉、批評社)

◎『余多歩き菊池山哉の人と学問』(前田速夫、晶文社)

◎『日本原住民と被差別部落』(前田速夫編、河出書房新社)

◎『被差別部落一千年史』(高橋貞樹、岩波文庫)

◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧

・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)

・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)

・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)

・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)

・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)

・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)

・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)

・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)

・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)

・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)

・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)

・連載12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)

・連載13 嘆願書に込められた切ない思い(2025年5月298日)

大昔、私たちが住む東北には蝦夷(えみし)と呼ばれる人たちが暮らしていた。その東北に、畿内で成立した大和政権の勢力が本格的に進出してくるのは古墳時代の終末期、7世紀からである。

大和の勢力は北関東と越後の2方面から北上していった。8世紀、奈良時代になると、陸奥(福島、宮城、岩手)や出羽(山形、秋田)に「城柵(じょうさく)」と呼ばれる行政・軍事拠点を次々に築いて支配領域を広げ、先住民である蝦夷をのみ込んでいった(図1)。

生活圏に侵入された蝦夷との間に軋轢が生じ、争いになるのは避けられないことだった。奈良時代末期から平安時代の初期にかけて、「38年戦争」が勃発する。それは長く、激しい戦いだった。

戦争はどのようにして始まり、どのような経過をたどり、どう決着したのか。それを知るためには、大和政権側が残した古事記や日本書紀、続日本紀(しょくにほんぎ)、日本後紀(こうき)といった正史や関連史料をひも解くしかない。蝦夷は文字を持たず、記録するすべがなかったからである。

それでも、大和政権側の史書を丹念に読み込み、そこから蝦夷たちが歩んだ道をたどろうとした研究者がいた。岩手大学の古代日本史研究者、高橋崇(たかし)教授(2014年没)である。

それは労多くして実り少ない、落穂拾いのような作業ではあったが、その労苦は中公新書の3部作『蝦夷(えみし)』『蝦夷の末裔』『奥州藤原氏』として結実した。深くこうべを垂れずにはいられない労作である。高橋が残した著作を頼りに、揺れ動いた古代東北の歴史をたどってみる。

◇ ◇

蝦夷とは、どういう人たちだったのか。それを知る手がかりの一つが『日本書紀』の斉明天皇5年(659年)の条にある。この年、大和朝廷が中国の唐に派遣した使節団は東北の蝦夷男女2人を同行させ、唐の高宗に謁見した。遣唐使の渡航日誌によれば、高宗は強い関心を示し、次のような問答が交わされたという(問答の概要を筆者が現代語訳)。

高宗 蝦夷の国はどの方角にあるのか。

遣唐使 東北です。

高宗 蝦夷は幾種あるのか。

遣唐使 3種あります。遠くにいる者は都加留(つかる)、次の者は麁(あら)蝦夷、

近くにいる者を熟(にぎ)蝦夷と名付けています。今回連れて来たのは熟蝦夷

です。毎年、大和朝廷に朝貢しています。

高宗 その国に五穀はあるか。

遣唐使 ありません。肉を食って暮らしています。

唐の高宗は、蝦夷の身体や顔つきが遣唐使たちと異なるのを見て興味津々の様子だったという。この謁見については中国側の史料にも記録されており、事実と見ていい。

都加留は青森県の津軽、麁蝦夷は岩手や秋田に住み大和朝廷に服属しない蝦夷、熟蝦夷とは東北南部にいて大和朝廷に帰順した蝦夷を指すと見られる。当時の東北の政治状況をうかがわせる問答である。

東北の蝦夷と大和勢力との争いは7世紀半ば、斉明天皇の頃から激しくなった。将軍、阿部比羅夫が軍船を率いて日本海沿岸を北上して蝦夷と戦い、投降・帰順した者多数を都に連れ帰ったことが記録されている。遣唐使が中国に連れていったのも、こうした蝦夷だったと見られる。

大和勢力が北へ進むにつれ、抗争はより激しくなっていく。774年、蝦夷が桃生(ものう)城(宮城県石巻市)を襲い、38年戦争の口火を切った。780年には大和側についていた蝦夷の族長、伊治砦麻呂(これはりのあざまろ)が反旗をひるがえし、陸奥の最高責任者である紀広純らを殺害、多賀城を焼き討ちにするという大事件が発生した。

この翌年に即位した桓武天皇はこれを深刻に受けとめ、「蝦夷討伐」の号令を発した。789年、朝廷は関東などから5万余の軍を派遣し、蝦夷の拠点・胆沢(いさわ)(岩手県南部)の制圧をめざして進軍した。

ところが、北上川を挟んでの合戦で朝廷側は胆沢の族長、阿弖流為(あてるい)が率いる蝦夷のゲリラ部隊に惨敗した。多数の溺死者と戦死者を出し、将軍たちまで逃げ出す始末だった。

桓武天皇は激怒し、2回目の討伐軍を派遣する。平安京に遷都した794年、今度は10万の大軍が胆沢に押し寄せた。激しい戦闘になったと見られるが、史料は乏しく、「457人の蝦夷を斬首し、150人を捕虜にした」との戦勝報告が残る程度である。阿弖流為は降伏せず、胆沢も陥落しなかった。

坂上田村麻呂を征夷大将軍とする801年の第3次遠征によって、ようやく蝦夷の抵抗は鎮圧され、阿弖流為らも投降、処刑された。東北一帯での蝦夷との戦争が収束したのは811年、足かけ38年に及んだ。

この戦争で注目されるのは、戦闘で捕虜になったり投降したりした蝦夷が多数、西日本の各地に移送されたことである。彼らは「俘囚(ふしゅう)」と呼ばれ、四国の伊予に144人、九州の筑紫に578人、畿内の摂津に115人、太宰府管内に395人、日向に66人といった記録が断片的に残っている(図2参照)。家族ごと移送された例もある。総数は不明である。

朝廷はなんのために移送したのか。史書には「蝦夷の野蛮な風俗を変え、文明化するため」といった趣旨の記述もあるが、高橋は捕虜や反抗的な者たちを彼らの根拠地から連れ去り、蝦夷勢力を分断することを狙ったのではないか、との見方を示している。捕虜を賎民として扱った可能性も否定しない。

当然のことながら、移送先となった地方にとっては大きな負担となる。田を持たない彼らから租税を取り立てるわけにはいかない。集団で住まわせることによって、周辺の住民との摩擦も起きる。騒乱もしばしば起きた。

こうしたことに配慮して、朝廷は受け入れた地方に農民から「俘囚料」を取り立て、それで移送された蝦夷の面倒を見るよう命じた。高橋はこの俘囚料についても史書を丹念に調べ、その記録から逆算して、「少なくとも4565人の俘囚を養うのに相当するものだった」との推計を明らかにしている。記録として残されなかった移送も数多くあったことを考慮に入れれば、東北から移送された蝦夷の総数は万単位であったと見ていいだろう。

そもそも、蝦夷とはどういう人たちだったのか。「大和政権の支配地からの逃亡者や落伍者」といった説もあるが、説得力はない。蝦夷の言葉は日本語とはまるで異なり、大和側が交渉する際には通訳を必要とした。風俗や生活習慣もまるで異なるものだった。

アイヌ語地名の研究者として知られる山田秀三の調査によって、北海道だけでなく東北の各地にアイヌ語源と見られる地名が多数残っていることも明らかになっている。

高橋は、こうした地名研究や北海道と東北各地で発掘された土器の共通性にも着目し、蝦夷とは「アイヌ人か、あるいは控え目にいってアイヌ語を使う人、といってよいだろう」と結論づけている。

◇ ◇

西日本の各地に「俘囚」として移住させられた蝦夷たちは、その後どうなったのか。史書は何も語らない。彼らがたどった道を知るすべはない。

だが、この問題の解明にまったく異なる立場から挑んだ人物がいた。在野の民俗学研究者、菊池山哉(さんさい)(1890―1966年)である。

山哉は明治33年、東京府府中市の富農の4男として生まれた。工学院大学の前身である工手学校の土木科を卒業した後、東京府の土木技師に採用された。後に東京市役所に移った。

技師として工事に携わっている時、作業員の中に「あいつは筋が悪い」と、うとまれる者がいることに気づき、奥多摩にあるその人の村を訪ねていった。村人の話を聞いても、差別される理由は見当がつかなかった。

同じ頃、沖積層の中に分厚い貝塚がある現場に幾度か出くわし、「先史時代にこの巨大な貝塚をつくったのはどういう人たちか」との疑問を抱く。勤務のかたわら、被差別部落と古代史の研究にのめり込んでいった。在野の民俗学者、菊池山哉の誕生である。

何事であれ、現場を訪ね、自分の目で確かめる。山哉は生涯、その流儀を貫いた。全国の被差別部落を訪ね回り、そこに住む人たちの話に耳を傾け、そこから自分の仮説と理論を構築していった。

大正12年(1923年)7月、その成果を『穢多(えた)族に関する研究』と題した本にまとめ、自費出版した。「穢多・非人」と呼ばれ、差別されてきた人たちの状況を詳細に報告し、その歴史的な経緯についての自説を次のように展開した。

「エタとはエッタのなまったもので民族名である。彼らはわが国の先住民族と考えられる」「後からやって来たヤマトが彼らを駆逐した」「ヤマトに抵抗し、俘囚として移送された蝦夷は被差別民にされた」

折しも、その前年に被差別部落の人たちは「全国水平社」を立ち上げ、部落解放運動に乗り出したばかりだった。運動は「差別は豊臣政権から徳川政権の初期にかけて形成された身分制度が起源」とする、いわゆる近世政治起源説に依拠している。山哉の説はこれを真っ向から否定するものだった。

出版予告の広告を見た水平社の幹部は、融和事業を担当する内務省に「差別図書だ」と猛烈な圧力をかけた。近世政治起源説を唱える京都帝大の喜田貞吉教授らも動き、本は「安寧秩序を乱す」として発禁処分になった。直後に関東大震災に見舞われたこともあって、すぐには改訂もかなわなかった。

興味深いのはこの後である。山哉は出版をあきらめなかった。内務省の高官や水平社の幹部に会い、この本は純粋な学術書であること、差別がいわれなきものであることを世に問うものである、と訴えた。内容にも手を加えて4年後、『先住民族と賎民族の研究』と改題して出版した。

今度は応援してくれる研究者もいた。水平社の平野小剣(しょうけん)・関東執行委員長に至っては「先に糾弾したのは自分らの誤りであった。根本思想についての研究のあった方がむしろ良い」と推薦文まで寄せてくれた。

にもかかわらず、この本が市中に出回ることはなかった。中央融和事業協会がすべて買い取ってしまったからである。「部落差別は近世の政治的所産」と主張する水平社も相手にしなかった。

刺激的すぎたという点に加えて、山哉の立論自体にも難点があった。彼はこの本で、当時有力だった「東北の蝦夷はアイヌである」という説を否定し、「日本の先住民族のうちで多数を占めたのは北方ツングース系の少数民族、オロッコ(ウイルタ)である。蝦夷と呼ばれた人たちもその多くはオロッコと見られる」と唱えたのだ(戦後、調査を重ね、この部分は撤回している)。

「日本列島にはアイヌ以前に住んでいた民族がいた」という説は目新しいものではない。大森貝塚を発見したことで知られるエドワード・S・モースが明治初期に最初に唱え、「プレ・アイヌ説」と呼ばれた。その後、日本の人類学の先駆者、坪井正五郎(しょうごろう)も「アイヌ民族の伝承に出てくるコロボックルこそ日本の旧石器人である」と唱え、大論争を巻き起こしている。

山哉の立論はこうした論争に影響を受けたものと思われるが、それを支える材料に乏しく、荒唐無稽な印象を与えたようだ。考古学会にも民俗学者にも黙殺された。

だが、山哉は少しもひるまなかった。「多麻史談会」という郷土史研究の会(のち「東京史談会」に改称)を主宰し、全国の被差別部落を訪ね歩き、その成果を会報に発表し続けた。

戦前から戦後にかけて、四国から九州まで、山哉が訪ねた被差別部落は700を超える。車ではたどり着けない山奥の村から吊り橋を渡らなければならない村まで、気の遠くなるような行脚を重ねた。

1966年、死の直前に山哉は半世紀に及ぶ研究の集大成とも言える大著『別所と特殊部落の研究』を出版した。調べ尽くしたうえでたどり着いた結論は、次のようなものだった。

(1)東日本と西日本では被差別部落のルーツが異なる(2)西日本、とくに近畿の部落は「余部(あまべ)」「河原者」「守戸」「別所」の四つに大別できる(3)別所とは東北の蝦夷を俘囚として移送したところである。

四つのルーツそれぞれについての説明は複雑きわまりないので割愛する。重要なのは、大和政権と戦い俘囚として西に移送された蝦夷は、被差別部落民のルーツの一つである、と結論づけたことである。

著書には、全国に散在する「別所」と呼ばれる部落を訪ね、そこに住む人々から聞いた話が克明に記録してある。それは、歴史の闇に消えた人々の姿を浮かび上がらせるものだった。

被差別部落について、これほど網羅的かつ詳細に調べた研究者は、菊池山哉以外にはいない。にもかかわらず、歴史学会でも民俗学会でも、山哉の業績が正面から議論されることはなかった。

水平社の運動を引き継ぎ、戦後、部落解放同盟として再出発した人たちも無視し続けた。無視しただけではない。近世政治起源説に固執し、それ以外の幅広い視点から研究に踏み出すことができないような状況をつくり出した。

なぜ、このような状況が長く続いたのか。文芸誌の編集長をつとめ、菊池山哉の再評価に力を注ぐ前田速夫は、編著『日本原住民と被差別部落』に次のように記した。

「こうした当たり前のことを誰も言えなかったのは、私が思うに、天皇制と被差別部落は近代日本の二大ダブーだったからだろう。両者が表裏の関係にあるとは、よく言われることだが、それを突き詰めて考えた人は驚くほど少ない。(中略)賢明な学者はみな用心深くそれを避けた。山哉はそこが他のどの研究者とも違っていた」

彼の著作と業績にあらためて光が当てられるようになるのは、1990年代になってからである。山哉の大著『別所と特殊部落の研究』は、批評社から『特殊部落の研究』(1993年)と『別所と俘囚』(1996年)の2冊に分けて復刻された。先の前田の編著が出版されたのは2009年である。

私は2011年に山哉のことを初めて知り、その後、2018年に出版された『被差別民の起源』を手にした。この本は、大正12年に発禁処分となった山哉の最初の本『穢多族に関する研究』を改題、復刻したものである。その目次を見ただけで圧倒され、山哉が費やしたであろうエネルギーと時間を思って身が震えた。

私は長く新聞記者として働き、現場に足を運んで人の話に耳を傾け、なにがしかのものを書く仕事をしてきた。この本にはそういう職人の心を揺さぶるものがあった。前田が記すように、山哉の著作は「空前絶後の民俗探求の宝庫」である、と感じた。

同時に、イデオロギーや利害にからめとられ、愚直に事実を追い求める心を失った時、社会で何が起きるかを見せつけられた思いがした。

これほどの宝を黙殺する社会、これほどの業績に目を向けようとしないアカデミズムとは何なのか。私たちは今も、身近なところで同じような過ちと失敗を繰り返しているのではないか。そうした思いが身の震えを大きくしたのかもしれない。

救いは、ごく少数ではあっても、山哉の偉業を忘れず、それを後世に伝えるために力を尽くした人たちがいたことだ。そして、その志を引き継ぎ、広めようとする人たちがいることに勇気づけられる。

大きな歴史の流れから見れば、菊池山哉が紡いだ糸はか細いものかもしれない。けれども、それは強靭な糸である。より多くの人が自らの糸を持ち寄り、撚(よ)り合わせれば、太い糸となって豊かな輝きを放つのではないか。そう信じて、私も一本の糸を持ち寄る列に加わりたい。 (敬称略)

長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)

【訂正】平城京から長岡京に遷都した784年、平安京に遷都した794年以降は「大和政権」や「大和朝廷」と表現するのは不適切なので、「朝廷」あるいは「朝廷側」と手直しした(2022年4月19日追記)。

*メールマガジン「風切通信 99」 2021年12月21日

*初出:調査報道サイト「ハンター」 2021年12月21日

≪図・写真の説明とSource≫

◎写真 若き日の菊池山哉。大正2年か3年の撮影(『余多歩き 菊池山哉の人と学問』から複写)

◎図1 東北への大和政権の進出状況(『詳説 日本史』山川出版社、1982年から複写)

◎図2 蝦夷が俘囚として移送された地方(高橋崇『蝦夷』から複写)

◎写真 晩年の菊池山哉(家族提供)

≪参考文献≫

◎『蝦夷(えみし)』(高橋崇、中公新書)

◎『蝦夷(えみし)の末裔』(高橋崇、中公新書)

◎『奥州藤原氏』(高橋崇、中公新書)

◎『三十八年戦争と蝦夷政策の転換』(鈴木拓也、吉川弘文館)

◎『東北・アイヌ語地名の研究』(山田秀三、草風館)

◎『被差別民の起源』(菊池山哉、河出書房新社)

◎『特殊部落の研究』(菊池山哉、批評社)

◎『別所と俘囚』(菊池山哉、批評社)

◎『余多歩き菊池山哉の人と学問』(前田速夫、晶文社)

◎『日本原住民と被差別部落』(前田速夫編、河出書房新社)

◎『被差別部落一千年史』(高橋貞樹、岩波文庫)

◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧

・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)

・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)

・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)

・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)

・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)

・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)

・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)

・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)

・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)

・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)

・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)

・連載12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)

・連載13 嘆願書に込められた切ない思い(2025年5月298日)