古代の東北に住み、畿内の朝廷勢力と「38年戦争」を繰り広げた蝦夷(えみし)とはどういう人たちだったのか。

7世紀半ば、斉明天皇の時代に遣唐使が男女2人の蝦夷を連れて海を渡り、唐の皇帝に謁見したことが日中双方の文献に記されている。わざわざ蝦夷を連れていったのは「わが国にも朝廷に貢ぎ物をする異民族がいる」ということを示すためだったと考えられる。同行した蝦夷は、人の頭に載せたひょうたんを弓矢で次々に射抜いて皇帝を驚かせたという。

蝦夷は日本語とは異なる言葉を話していた。畿内勢力はそれを「夷語(いご)」と呼び、蝦夷との交渉には通訳を必要とした。史書はその通訳のことを「訳語(おさ)」と記している。彼らが「辺境の日本人」だったとしたら、通訳を必要とするはずがない(方言の使い手に官職名を付けたりしない)。

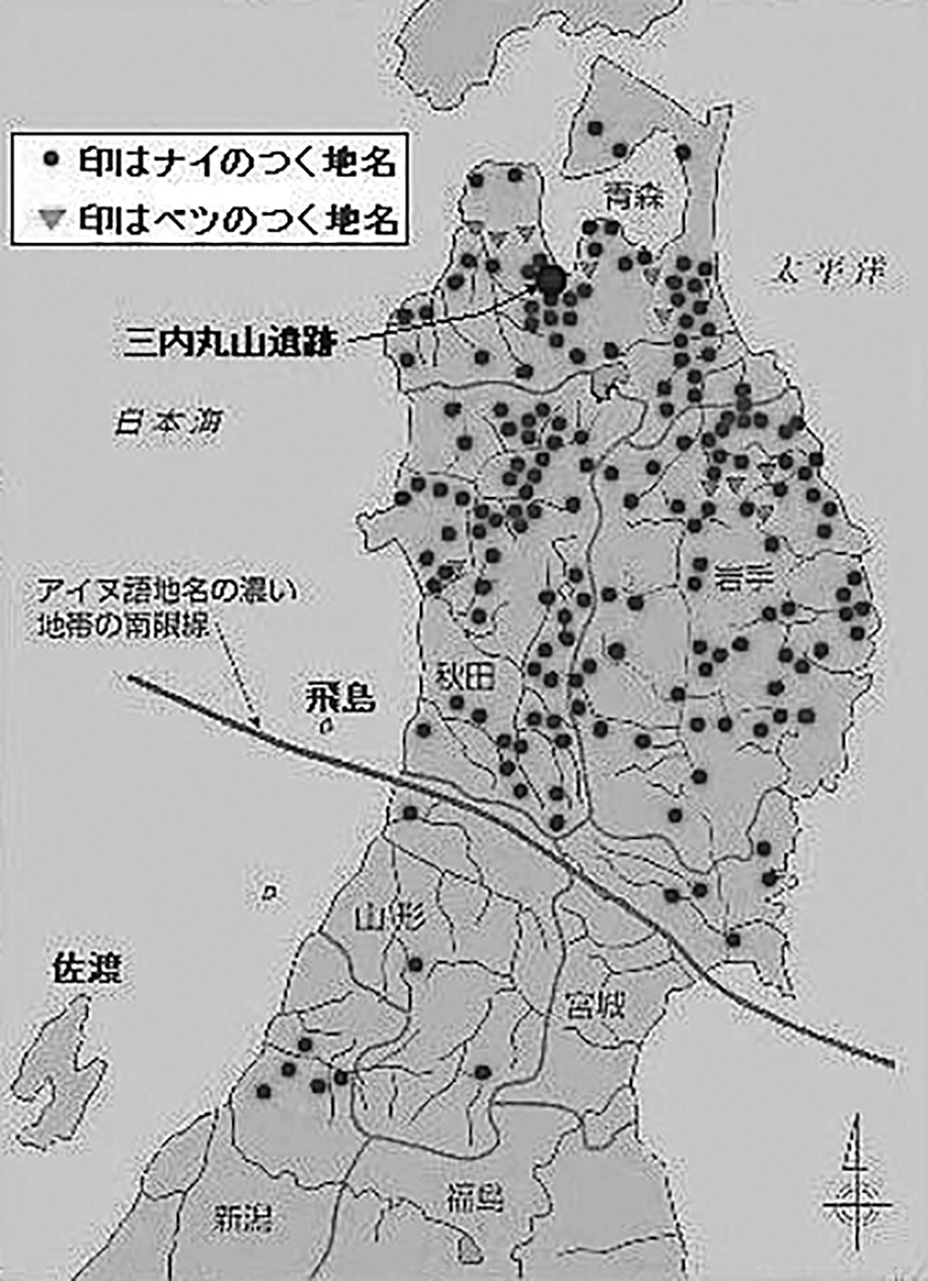

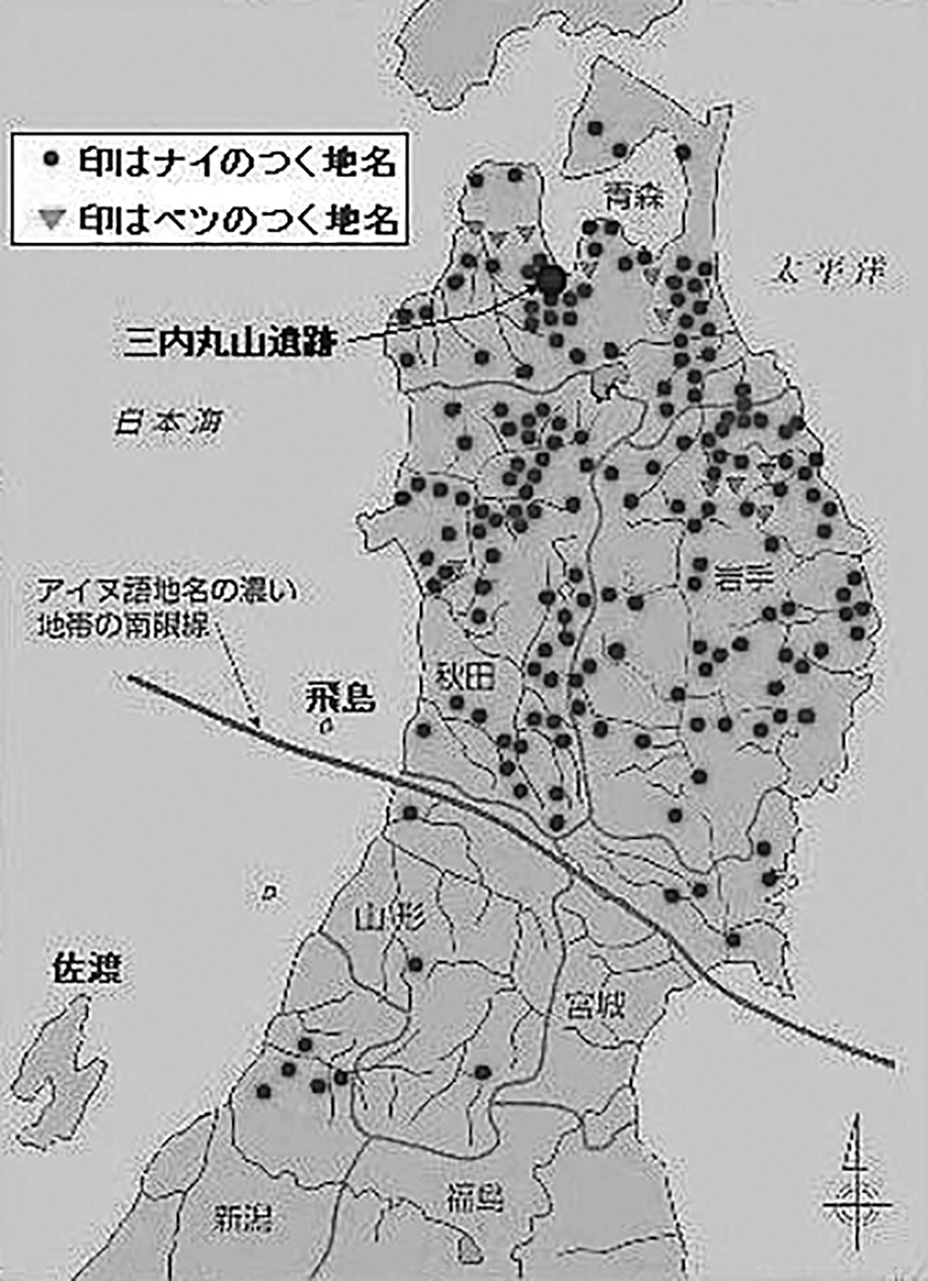

一方で、言語学者の金田一京助やアイヌ語地名研究者の山田秀三は、東北にはアイヌ語を語源とする地名がたくさん残っていることを実証的に明らかにした。東北に残るアイヌ語源と考えられる地名の分布(図1)は、8世紀時点での大和政権の東北進出状況(図2)と強い相関関係を示している。

こうしたことを考えれば、古代東北の蝦夷は「アイヌ系の人たちだった」と考えるのが自然であり、私も「蝦夷=アイヌ説」を前提にして書いてきた。

ところが、「蝦夷はアイヌ系の人たちではなく、われわれの祖先と同じ日本人である」と唱える研究者が少なくない。「蝦夷とは朝廷の支配が及ばない辺境で暮らし、服属しなかった人たちである」というもので、「蝦夷=辺民説」と呼ばれる。「蝦夷=日本人説」あるいは「蝦夷=和人説」と言い換えてもいい。

彼らがその論拠とするのは「戦後、東北各地の発掘調査で得られた考古学の知見」である。たとえば、岩手県水沢市の常盤遺跡から籾(もみ)の痕が付いた弥生土器が発見された。青森県南津軽郡の垂柳(たれやなぎ)遺跡からは弥生時代の水田跡も見つかった。いずれも当時、水田稲作が行われていたことを示している。蝦夷は狩猟採集の生活をしていたはずで、アイヌ系と考えると説明がつかない、というわけだ。

古墳の存在も「蝦夷=日本人説」を後押しした。岩手県の胆沢(いさわ)町(水沢市などと共に奥州市に統合)に角塚(つのづか)古墳という前方後円墳がある。前方後円墳としては日本最北にあり、国の史跡になっている。

この古墳の存在は古くから知られており、幕末から明治にかけての探検家、松浦武四郎の図録『撥雲(はつうん)余興』第2集にも出てくるが、戦後の数次の発掘調査によってその詳細が明らかになった。

全長45メートル、後円部の直径28メートル、高さ4メートル余りの小ぶりの古墳だが、大和朝廷の支配地域で盛んに造られた前方後円墳であることは間違いない。出土した埴輪などから5世紀後半の築造であることも判明した。

岩手県の胆沢と言えば、奈良時代の後期から平安時代の初めにかけて朝廷側と戦った蝦夷の指導者、アテルイ(阿弖流為)の根拠地である。そこに300年も前に前方後円墳が造られていた。蝦夷=アイヌ説では説明しがたいことである。

こうした考古学上の発掘成果も踏まえて、岩手大学の教授、樋口知志は著書『阿弖流為』(2013年)で、古代東北の蝦夷について「現在ではほぼ学界の共有財産となる標準的な見解が成立しており、(中略)概ね彼らは私たち現代日本人の祖先のうちの一群であったことが明らかである」と記している。

歯切れのいい、思い切った表現だが、私に言わせれば「とんでもない決めつけ」であり、「牽強付会の極み」である。

東北北部から弥生時代に水田稲作が行われていたことを示す遺跡が見つかることは、蝦夷=アイヌ説に立っても説明できないことではない。「蝦夷はすべて狩猟採集の生活をしていた」という前提自体が間違っている可能性があるからである。

日本人との接触が多かった蝦夷の中には、早い段階で水田稲作の技法を学び、それを採り入れた集団があってもおかしくはない。「蝦夷にも様々な集団があり、早くから稲作をしていた集団もあれば、もっぱら狩猟採集をしていた集団もあった」と考えれば、矛盾はしない。

角塚古墳にしても、5世紀ごろには胆沢の蝦夷集団は大和政権と良好な関係にあり、大和側の了解を得て前方後円墳を造った可能性がある。この古墳からは蕨手刀(わらびてとう)が出土しており、被葬者は蝦夷の族長と考えられるからだ。

そもそも、考古学の成果を言うなら、東北の北部からは北海道で発見されたのと同型の古い土器も見つかっている。北海道のアイヌ系の人たちと文化的につながっていたことを示す証拠がたくさんある。「蝦夷=アイヌ説」は今なお、有力な説と言っていい。

だからこそ、2012年版の『日本史事典』(朝倉書店)は、「蝦夷と隼人」について次のように記しているのだ。

「蝦夷は『同じ日本人』の辺民への政治的設定とされてきたが、アイヌ民族の祖型と共通する文化をもつ独自の社会と見る説が近年再興し、日本民族形成史に問題を提起(している)」

古代東北の蝦夷については江戸時代から明治、大正、昭和とアイヌ説が強く唱えられ、戦後、日本人説を唱える研究者が増えた。だが、最近になって再びアイヌ説が盛り返している――というのが古代史学界の現状だろう。要するに、いまだに決着がつかない、ホットな問題なのである。

一連の論争を見ていて気づくのは、蝦夷=日本人説を唱える研究者たちは(1)遣唐使が蝦夷を随伴して渡航したとの記録(2)蝦夷との交渉に通訳を必要とした事実(3)東北北部に多数残るアイヌ語源と思われる地名の数々、といった蝦夷=アイヌ説の論拠についてほとんど言及しないことだ。

彼らは「考古学の発掘調査で得られた知見」を並べ立て、蝦夷=アイヌ説では説明しがたい問題を突きつけることに終始している。

そうした反省もあってか、蝦夷=日本人説を唱えてきた研究者からは「邪馬台国論争は畿内説か九州説のどちらかが正しければ、一方は誤りとなるが、古代蝦夷の問題は二者択一の論理では解決がつかない問題ではないか」といった見解も出てきた。

福島大学名誉教授の工藤雅樹は、2000年9月の講演で「東北地方北部の縄文人の子孫は北海道でアイヌ民族を形成することになる人々と途中まではほぼ同じ道をたどったものの、最終的にはアイヌ民族となる道を阻まれて日本民族の一員となった」と語った。

確かに、どちらの説に立っても、それぞれ説明が難しい問題がある。研究者の間では「蝦夷がエゾと呼ばれるようになり、アイヌ民族というものが成立したのは平安時代の末期から」というのが定説になっている。それを前提にすれば、奈良時代や平安初期の時代を生きた東北の蝦夷(えみし)を「アイヌ系」と呼ぶのはためらわれるのかもしれない。

だが、ある集団はある時点からいきなり「民族」になるわけではない。それは連続したプロセスであり、言語や風俗、習慣、規範などが変化しながら形成されていくものだろう。

そういう観点から「古代東北の蝦夷とはどういう人たちだったのか」と考えれば、やはり「アイヌ系の人たち」と見るのが自然で、蝦夷=日本人説は受け入れがたい。

古代の東北については「蝦夷はアイヌ系か日本人か」「38年戦争とは何だったのか」という論争にエネルギーを注ぎ過ぎて、その前後の探求がおろそかになっている、という指摘もある。実はこのことこそ、より重要な問題なのかもしれない。

蝦夷と呼ばれた人たちはもともと、東日本全体に広がっていた可能性がある。彼らは畿内の勢力によって関東から北へ、さらに東北北部へと追いやられたのではないか。その挙げ句に長く苦しい戦争を強いられ、敗れていったと考えられる。

だとするなら、この過程で朝廷側に投降・帰順した蝦夷は「数世紀にわたって」西日本や関東などに次々に移住させられた可能性がある。では、俘囚(ふしゅう)と呼ばれたその人たちはどうなったのか。

東北大学名誉教授の高橋富雄(2013年没)は、「それからのエゾ」についても「しっかりした見通しを立てておく必要がある」とし、「この人たちのうずもれた歴史が差別の問題にも連なっていることは明らかである。この問題は日本史の暗部に連なる」と指摘している。

移住させられた俘囚の運命、差別にさらされた彼らのその後の歩みをも視野に入れて研究し、論じていかなければならない、と後に続く人たちに呼びかけた。

残念なことに、私が知る限り、そうした長い射程で古代東北の蝦夷の問題を捉(とら)え、被差別部落の歴史まで視野に入れて探求し続けた人はほとんどいない。

在野の民俗学研究者、菊池山哉(さんさい)は長い射程でこうした問題を探求した人で、被差別部落の実態とルーツについては膨大な踏査記録を基に貴重な著作を残した。

ただ、山哉は「東北の蝦夷はアイヌではなく、別の先住民族のコロボックルである」といった突飛な説を唱えた。著書『蝦夷とアイヌ』では「その民族性が如何に殺伐性のものであるかを、深く注意する必要がある」「元来、劣等種であり獣性の脱せざる彼等」など、アイヌについて偏見に満ちた記述をしており、高橋が求めたような研究の基礎にするわけにはいかない。

「うずもれた歴史を掘り起こし、日本史の暗部を照らし出す作業」はこれからの課題、と言うしかない。

◇ ◇

岩手県胆沢町の角塚古墳のところで「蕨手刀」について触れた。この古刀の存在そのものは江戸時代から知られており、記録にも残っている。

刀の柄(つか)の頭の部分が早蕨(さわらび)のように丸まっていることから、探検家で博物学者でもあった松浦武四郎が明治初期に名付けたとされる。

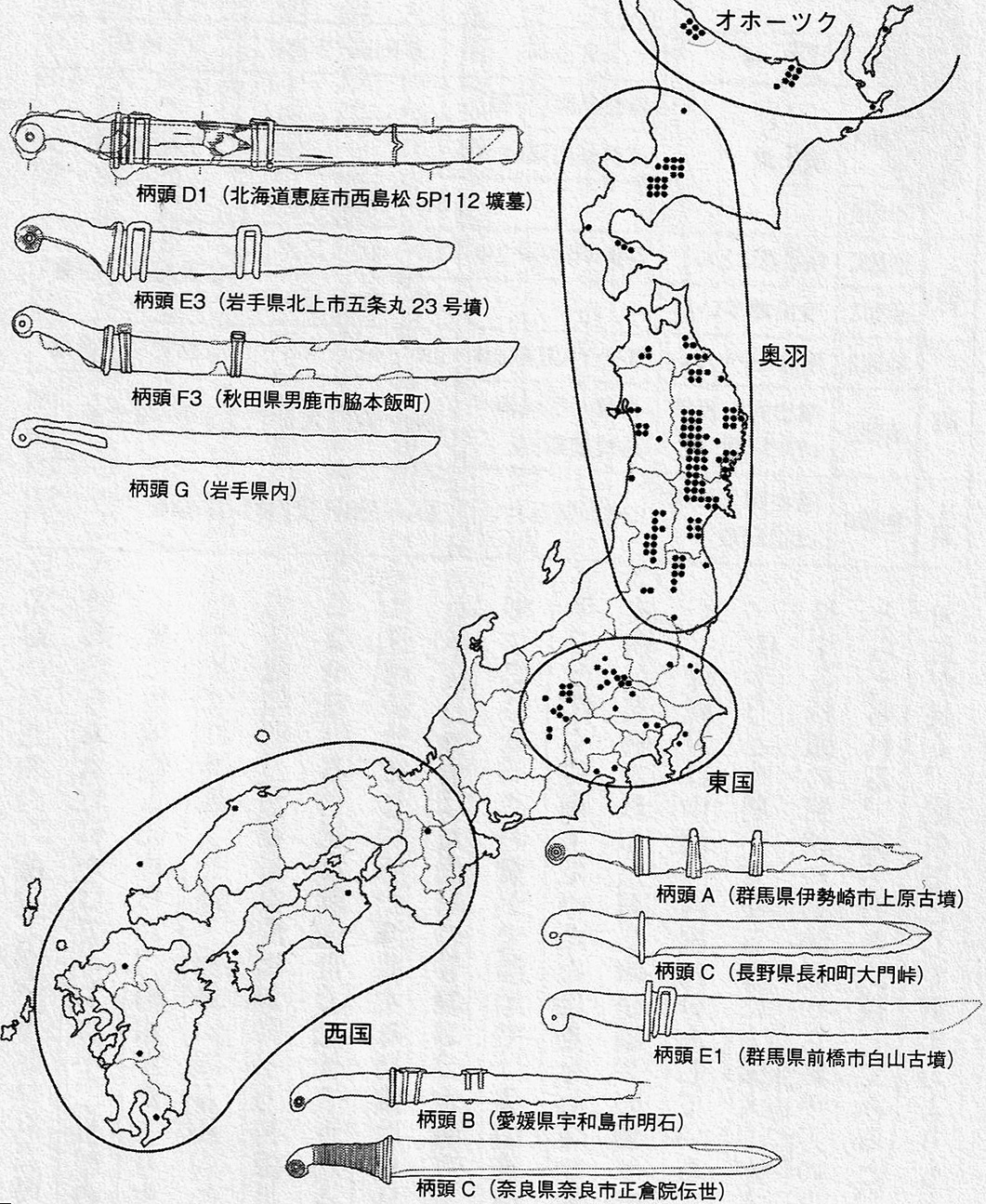

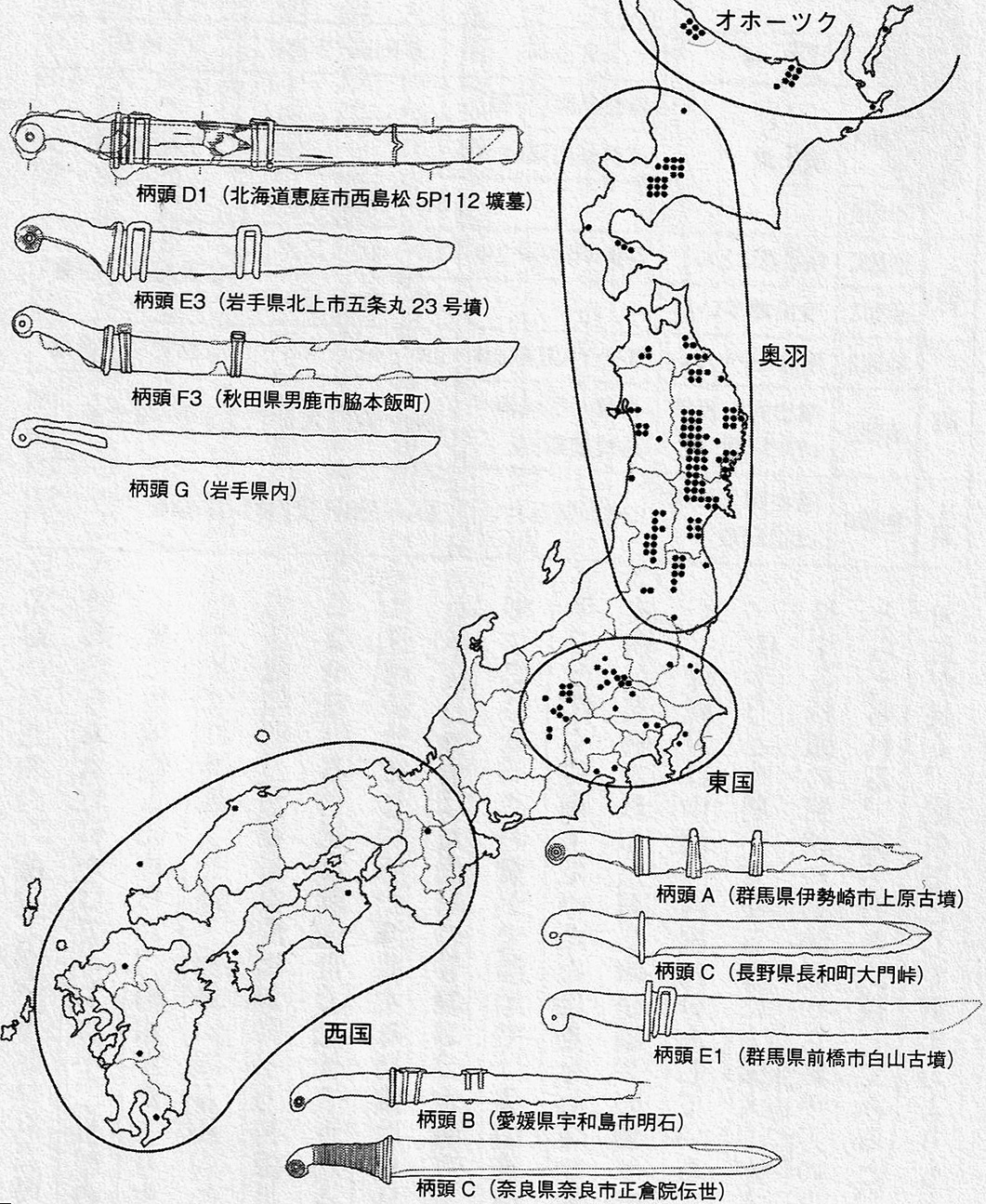

この刀が注目されるのは、出土・発見された場所が図のように東北と北海道に集中しているからである。発見後に紛失したものも含めれば、これまでに300を超す蕨手刀が知られており、その8割が東北と北海道で見つかっている。このため、古くから「蝦夷の刀」と考えられてきた。

作られたのは7世紀から9世紀と推定され、その後、姿を消す。東北の蝦夷が畿内の朝廷勢力と戦った時代と重なることも「蝦夷の刀」との見方を強める。

蕨手刀は片手で持つ刀で、柄が上に反っているのも特徴の一つだ。広島大学名誉教授の下向井龍彦は、この反りが「疾駆する馬上での激しい斬り合いに耐える」ことを可能にし、「蝦夷の騎馬戦士の強さの秘密はこの蕨手刀にあった」と唱える。

蕨手刀はしばしば、古墳から副葬品として発見される。私が住む山形県の場合、南陽市だけでこの時期の小さな円墳が100以上あり、蕨手刀が副葬品としていくつも出土している。いずれも「被葬者は蝦夷の有力者」と見るのが自然だろう。

問題は、この蕨手刀が群馬県や長野県でもかなり見つかり、西日本でもわずかながら発見されていることだ。山口県萩市の沖合にある見島からも出土した。

これらをどう考えるか。歴史学者の喜田貞吉や下向井は「移住させられた俘囚が持ち込んだもの」と推測するが、異論もある。

『蕨手刀の考古学』の著者、黒済(くろずみ)和彦は、古いタイプの蕨手刀が上野(こうずけ)と信濃で見つかっていることから「上信地方が蕨手刀の発祥の地であり、そこから東北に伝わった」と見る。西日本で発見された蕨手刀についても「俘囚による持ち込み説」を否定している。

「蝦夷=アイヌ説」と「蝦夷=日本人説」の対立にも似て、蕨手刀をめぐっても「蝦夷の刀鍛冶が作り、蝦夷が使った」という説と「日本人が作り、東北に持ち込んだ」という説に分かれ、鋭く対立している。

私はもちろん、ここでも蝦夷説を採る。日本人説には「時間軸を長く取り、物事を大きな流れの中で捉える」という姿勢が感じられないからだ。

たとえば、蕨手刀の古いタイプが上野や信濃で最初に作られたのだとしても、それは刀鍛冶が日本人だったことを意味するとは限らない。この地方に残っていた蝦夷の刀鍛冶が作った可能性もあり、彼らが東北に移って作刀技術を伝えたとも考えられる。

また、西日本に送られた俘囚にしても、全員が移住後に隷属的な身分に貶(おとし)められたわけではない。史書をひも解けば、大宰府の管内で防人(さきもり)として重用された蝦夷もいたことが分かる。

山口県の見島は、朝鮮半島から来襲する海賊に備えて大和朝廷が防備を固めた島の一つである。その島に防人として赴任した俘囚たちがいて、その族長が亡くなって葬られ、棺に蕨手刀を添えた、ということも十分に考えられることなのだ。

歴史の大きなうねりの中で物事を捉える。朝廷の立場からだけでなく、蝦夷の側からも十分に光を当てる。そういう作業を地道に積み重ねていけば、古代東北の蝦夷たちがたどった道も少しずつ見えてくるのではないか。(敬称略)

長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)

◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧

・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)

・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)

・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)

・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)

・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)

・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)

・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)

・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)

・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)

・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)

・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)

・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)

≪図・写真の説明&Source≫

図1 アイヌ語源と考えられる東北の地名の分布

*安本美典『日本人と日本語の起源』から引用。アイヌ語地名の分布は金田一京助による。アイヌ語地名の濃い地帯の南限線は山田秀三による

図2 東北への大和政権の進出状況

*山川出版社『詳説 日本史』(1982年版)から引用

図3 蕨手刀の分布

*『三十八年戦争と蝦夷政策の転換』所収の八木光則作成の図を引用

写真

岩手県胆沢町(現奥州市)の角塚古墳(2022年3月17日、筆者撮影)

≪参考文献&サイト≫

◎『蝦夷(えみし)』(高橋崇、中公新書)

◎『東北・アイヌ語地名の研究』(山田秀三、草思社)

◎『三十八年戦争と蝦夷政策の転換』(鈴木拓也編、吉川弘文館)

◎『角塚古墳―整備基本計画策定に伴う形態確認調査報告書』(2002年3月、胆沢町教育委員会)

◎『阿弖流為(あてるい)』(樋口知志、ミネルヴァ書房)

◎『蝦夷(えみし)の古代史』(工藤雅樹、平凡社新書)

◎『エミシ・エゾ・アイヌ』(アイヌ民族文化財団での工藤雅樹の講演録、2000年9月)

◎『辺境 もう一つの日本史』(高橋富雄、教育社)

◎日本大百科全書(ニッポニカ)「蝦夷」の解説(高橋富雄)

https://kotobank.jp/word/%E8%9D%A6%E5%A4%B7-36617

◎『蕨手刀 日本刀の始源に関する一考察』(石井昌国、雄山閣)

◎『蕨手刀の考古学』(黒済和彦、同成社)

◎『武士の成長と院政 日本の歴史07』(下向井龍彦、講談社)

7世紀半ば、斉明天皇の時代に遣唐使が男女2人の蝦夷を連れて海を渡り、唐の皇帝に謁見したことが日中双方の文献に記されている。わざわざ蝦夷を連れていったのは「わが国にも朝廷に貢ぎ物をする異民族がいる」ということを示すためだったと考えられる。同行した蝦夷は、人の頭に載せたひょうたんを弓矢で次々に射抜いて皇帝を驚かせたという。

蝦夷は日本語とは異なる言葉を話していた。畿内勢力はそれを「夷語(いご)」と呼び、蝦夷との交渉には通訳を必要とした。史書はその通訳のことを「訳語(おさ)」と記している。彼らが「辺境の日本人」だったとしたら、通訳を必要とするはずがない(方言の使い手に官職名を付けたりしない)。

一方で、言語学者の金田一京助やアイヌ語地名研究者の山田秀三は、東北にはアイヌ語を語源とする地名がたくさん残っていることを実証的に明らかにした。東北に残るアイヌ語源と考えられる地名の分布(図1)は、8世紀時点での大和政権の東北進出状況(図2)と強い相関関係を示している。

こうしたことを考えれば、古代東北の蝦夷は「アイヌ系の人たちだった」と考えるのが自然であり、私も「蝦夷=アイヌ説」を前提にして書いてきた。

ところが、「蝦夷はアイヌ系の人たちではなく、われわれの祖先と同じ日本人である」と唱える研究者が少なくない。「蝦夷とは朝廷の支配が及ばない辺境で暮らし、服属しなかった人たちである」というもので、「蝦夷=辺民説」と呼ばれる。「蝦夷=日本人説」あるいは「蝦夷=和人説」と言い換えてもいい。

彼らがその論拠とするのは「戦後、東北各地の発掘調査で得られた考古学の知見」である。たとえば、岩手県水沢市の常盤遺跡から籾(もみ)の痕が付いた弥生土器が発見された。青森県南津軽郡の垂柳(たれやなぎ)遺跡からは弥生時代の水田跡も見つかった。いずれも当時、水田稲作が行われていたことを示している。蝦夷は狩猟採集の生活をしていたはずで、アイヌ系と考えると説明がつかない、というわけだ。

古墳の存在も「蝦夷=日本人説」を後押しした。岩手県の胆沢(いさわ)町(水沢市などと共に奥州市に統合)に角塚(つのづか)古墳という前方後円墳がある。前方後円墳としては日本最北にあり、国の史跡になっている。

この古墳の存在は古くから知られており、幕末から明治にかけての探検家、松浦武四郎の図録『撥雲(はつうん)余興』第2集にも出てくるが、戦後の数次の発掘調査によってその詳細が明らかになった。

全長45メートル、後円部の直径28メートル、高さ4メートル余りの小ぶりの古墳だが、大和朝廷の支配地域で盛んに造られた前方後円墳であることは間違いない。出土した埴輪などから5世紀後半の築造であることも判明した。

岩手県の胆沢と言えば、奈良時代の後期から平安時代の初めにかけて朝廷側と戦った蝦夷の指導者、アテルイ(阿弖流為)の根拠地である。そこに300年も前に前方後円墳が造られていた。蝦夷=アイヌ説では説明しがたいことである。

こうした考古学上の発掘成果も踏まえて、岩手大学の教授、樋口知志は著書『阿弖流為』(2013年)で、古代東北の蝦夷について「現在ではほぼ学界の共有財産となる標準的な見解が成立しており、(中略)概ね彼らは私たち現代日本人の祖先のうちの一群であったことが明らかである」と記している。

歯切れのいい、思い切った表現だが、私に言わせれば「とんでもない決めつけ」であり、「牽強付会の極み」である。

東北北部から弥生時代に水田稲作が行われていたことを示す遺跡が見つかることは、蝦夷=アイヌ説に立っても説明できないことではない。「蝦夷はすべて狩猟採集の生活をしていた」という前提自体が間違っている可能性があるからである。

日本人との接触が多かった蝦夷の中には、早い段階で水田稲作の技法を学び、それを採り入れた集団があってもおかしくはない。「蝦夷にも様々な集団があり、早くから稲作をしていた集団もあれば、もっぱら狩猟採集をしていた集団もあった」と考えれば、矛盾はしない。

角塚古墳にしても、5世紀ごろには胆沢の蝦夷集団は大和政権と良好な関係にあり、大和側の了解を得て前方後円墳を造った可能性がある。この古墳からは蕨手刀(わらびてとう)が出土しており、被葬者は蝦夷の族長と考えられるからだ。

そもそも、考古学の成果を言うなら、東北の北部からは北海道で発見されたのと同型の古い土器も見つかっている。北海道のアイヌ系の人たちと文化的につながっていたことを示す証拠がたくさんある。「蝦夷=アイヌ説」は今なお、有力な説と言っていい。

だからこそ、2012年版の『日本史事典』(朝倉書店)は、「蝦夷と隼人」について次のように記しているのだ。

「蝦夷は『同じ日本人』の辺民への政治的設定とされてきたが、アイヌ民族の祖型と共通する文化をもつ独自の社会と見る説が近年再興し、日本民族形成史に問題を提起(している)」

古代東北の蝦夷については江戸時代から明治、大正、昭和とアイヌ説が強く唱えられ、戦後、日本人説を唱える研究者が増えた。だが、最近になって再びアイヌ説が盛り返している――というのが古代史学界の現状だろう。要するに、いまだに決着がつかない、ホットな問題なのである。

一連の論争を見ていて気づくのは、蝦夷=日本人説を唱える研究者たちは(1)遣唐使が蝦夷を随伴して渡航したとの記録(2)蝦夷との交渉に通訳を必要とした事実(3)東北北部に多数残るアイヌ語源と思われる地名の数々、といった蝦夷=アイヌ説の論拠についてほとんど言及しないことだ。

彼らは「考古学の発掘調査で得られた知見」を並べ立て、蝦夷=アイヌ説では説明しがたい問題を突きつけることに終始している。

そうした反省もあってか、蝦夷=日本人説を唱えてきた研究者からは「邪馬台国論争は畿内説か九州説のどちらかが正しければ、一方は誤りとなるが、古代蝦夷の問題は二者択一の論理では解決がつかない問題ではないか」といった見解も出てきた。

福島大学名誉教授の工藤雅樹は、2000年9月の講演で「東北地方北部の縄文人の子孫は北海道でアイヌ民族を形成することになる人々と途中まではほぼ同じ道をたどったものの、最終的にはアイヌ民族となる道を阻まれて日本民族の一員となった」と語った。

確かに、どちらの説に立っても、それぞれ説明が難しい問題がある。研究者の間では「蝦夷がエゾと呼ばれるようになり、アイヌ民族というものが成立したのは平安時代の末期から」というのが定説になっている。それを前提にすれば、奈良時代や平安初期の時代を生きた東北の蝦夷(えみし)を「アイヌ系」と呼ぶのはためらわれるのかもしれない。

だが、ある集団はある時点からいきなり「民族」になるわけではない。それは連続したプロセスであり、言語や風俗、習慣、規範などが変化しながら形成されていくものだろう。

そういう観点から「古代東北の蝦夷とはどういう人たちだったのか」と考えれば、やはり「アイヌ系の人たち」と見るのが自然で、蝦夷=日本人説は受け入れがたい。

古代の東北については「蝦夷はアイヌ系か日本人か」「38年戦争とは何だったのか」という論争にエネルギーを注ぎ過ぎて、その前後の探求がおろそかになっている、という指摘もある。実はこのことこそ、より重要な問題なのかもしれない。

蝦夷と呼ばれた人たちはもともと、東日本全体に広がっていた可能性がある。彼らは畿内の勢力によって関東から北へ、さらに東北北部へと追いやられたのではないか。その挙げ句に長く苦しい戦争を強いられ、敗れていったと考えられる。

だとするなら、この過程で朝廷側に投降・帰順した蝦夷は「数世紀にわたって」西日本や関東などに次々に移住させられた可能性がある。では、俘囚(ふしゅう)と呼ばれたその人たちはどうなったのか。

東北大学名誉教授の高橋富雄(2013年没)は、「それからのエゾ」についても「しっかりした見通しを立てておく必要がある」とし、「この人たちのうずもれた歴史が差別の問題にも連なっていることは明らかである。この問題は日本史の暗部に連なる」と指摘している。

移住させられた俘囚の運命、差別にさらされた彼らのその後の歩みをも視野に入れて研究し、論じていかなければならない、と後に続く人たちに呼びかけた。

残念なことに、私が知る限り、そうした長い射程で古代東北の蝦夷の問題を捉(とら)え、被差別部落の歴史まで視野に入れて探求し続けた人はほとんどいない。

在野の民俗学研究者、菊池山哉(さんさい)は長い射程でこうした問題を探求した人で、被差別部落の実態とルーツについては膨大な踏査記録を基に貴重な著作を残した。

ただ、山哉は「東北の蝦夷はアイヌではなく、別の先住民族のコロボックルである」といった突飛な説を唱えた。著書『蝦夷とアイヌ』では「その民族性が如何に殺伐性のものであるかを、深く注意する必要がある」「元来、劣等種であり獣性の脱せざる彼等」など、アイヌについて偏見に満ちた記述をしており、高橋が求めたような研究の基礎にするわけにはいかない。

「うずもれた歴史を掘り起こし、日本史の暗部を照らし出す作業」はこれからの課題、と言うしかない。

◇ ◇

岩手県胆沢町の角塚古墳のところで「蕨手刀」について触れた。この古刀の存在そのものは江戸時代から知られており、記録にも残っている。

刀の柄(つか)の頭の部分が早蕨(さわらび)のように丸まっていることから、探検家で博物学者でもあった松浦武四郎が明治初期に名付けたとされる。

この刀が注目されるのは、出土・発見された場所が図のように東北と北海道に集中しているからである。発見後に紛失したものも含めれば、これまでに300を超す蕨手刀が知られており、その8割が東北と北海道で見つかっている。このため、古くから「蝦夷の刀」と考えられてきた。

作られたのは7世紀から9世紀と推定され、その後、姿を消す。東北の蝦夷が畿内の朝廷勢力と戦った時代と重なることも「蝦夷の刀」との見方を強める。

蕨手刀は片手で持つ刀で、柄が上に反っているのも特徴の一つだ。広島大学名誉教授の下向井龍彦は、この反りが「疾駆する馬上での激しい斬り合いに耐える」ことを可能にし、「蝦夷の騎馬戦士の強さの秘密はこの蕨手刀にあった」と唱える。

蕨手刀はしばしば、古墳から副葬品として発見される。私が住む山形県の場合、南陽市だけでこの時期の小さな円墳が100以上あり、蕨手刀が副葬品としていくつも出土している。いずれも「被葬者は蝦夷の有力者」と見るのが自然だろう。

問題は、この蕨手刀が群馬県や長野県でもかなり見つかり、西日本でもわずかながら発見されていることだ。山口県萩市の沖合にある見島からも出土した。

これらをどう考えるか。歴史学者の喜田貞吉や下向井は「移住させられた俘囚が持ち込んだもの」と推測するが、異論もある。

『蕨手刀の考古学』の著者、黒済(くろずみ)和彦は、古いタイプの蕨手刀が上野(こうずけ)と信濃で見つかっていることから「上信地方が蕨手刀の発祥の地であり、そこから東北に伝わった」と見る。西日本で発見された蕨手刀についても「俘囚による持ち込み説」を否定している。

「蝦夷=アイヌ説」と「蝦夷=日本人説」の対立にも似て、蕨手刀をめぐっても「蝦夷の刀鍛冶が作り、蝦夷が使った」という説と「日本人が作り、東北に持ち込んだ」という説に分かれ、鋭く対立している。

私はもちろん、ここでも蝦夷説を採る。日本人説には「時間軸を長く取り、物事を大きな流れの中で捉える」という姿勢が感じられないからだ。

たとえば、蕨手刀の古いタイプが上野や信濃で最初に作られたのだとしても、それは刀鍛冶が日本人だったことを意味するとは限らない。この地方に残っていた蝦夷の刀鍛冶が作った可能性もあり、彼らが東北に移って作刀技術を伝えたとも考えられる。

また、西日本に送られた俘囚にしても、全員が移住後に隷属的な身分に貶(おとし)められたわけではない。史書をひも解けば、大宰府の管内で防人(さきもり)として重用された蝦夷もいたことが分かる。

山口県の見島は、朝鮮半島から来襲する海賊に備えて大和朝廷が防備を固めた島の一つである。その島に防人として赴任した俘囚たちがいて、その族長が亡くなって葬られ、棺に蕨手刀を添えた、ということも十分に考えられることなのだ。

歴史の大きなうねりの中で物事を捉える。朝廷の立場からだけでなく、蝦夷の側からも十分に光を当てる。そういう作業を地道に積み重ねていけば、古代東北の蝦夷たちがたどった道も少しずつ見えてくるのではないか。(敬称略)

長岡 昇 (NPO「ブナの森」代表)

◇連載「東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の一覧

・連載1 東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)

・連載2 続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)

・連載3 追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)

・連載4 東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)

・連載5 蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)

・連載6 安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)

・連載7 黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)

・連載8 被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)

・連載9 皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)

・連載10 部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)

・連載11 近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)

・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)

≪図・写真の説明&Source≫

図1 アイヌ語源と考えられる東北の地名の分布

*安本美典『日本人と日本語の起源』から引用。アイヌ語地名の分布は金田一京助による。アイヌ語地名の濃い地帯の南限線は山田秀三による

図2 東北への大和政権の進出状況

*山川出版社『詳説 日本史』(1982年版)から引用

図3 蕨手刀の分布

*『三十八年戦争と蝦夷政策の転換』所収の八木光則作成の図を引用

写真

岩手県胆沢町(現奥州市)の角塚古墳(2022年3月17日、筆者撮影)

≪参考文献&サイト≫

◎『蝦夷(えみし)』(高橋崇、中公新書)

◎『東北・アイヌ語地名の研究』(山田秀三、草思社)

◎『三十八年戦争と蝦夷政策の転換』(鈴木拓也編、吉川弘文館)

◎『角塚古墳―整備基本計画策定に伴う形態確認調査報告書』(2002年3月、胆沢町教育委員会)

◎『阿弖流為(あてるい)』(樋口知志、ミネルヴァ書房)

◎『蝦夷(えみし)の古代史』(工藤雅樹、平凡社新書)

◎『エミシ・エゾ・アイヌ』(アイヌ民族文化財団での工藤雅樹の講演録、2000年9月)

◎『辺境 もう一つの日本史』(高橋富雄、教育社)

◎日本大百科全書(ニッポニカ)「蝦夷」の解説(高橋富雄)

https://kotobank.jp/word/%E8%9D%A6%E5%A4%B7-36617

◎『蕨手刀 日本刀の始源に関する一考察』(石井昌国、雄山閣)

◎『蕨手刀の考古学』(黒済和彦、同成社)

◎『武士の成長と院政 日本の歴史07』(下向井龍彦、講談社)

ロシア黒海艦隊の旗艦である巡洋艦「モスクワ」が沈没した。ロシア側は14日、「火災が起きて弾薬が爆発し、曳航中に沈没した」と発表した。一方、ウクライナ側は「対艦ミサイルで攻撃し、沈めた」と公表した。

どちらの説明に説得力があるかは明らかだ。「モスクワ」はウクライナ軍によって撃沈されたのである。

日本の新聞はそれぞれこのニュースを伝えたが、核心をつく報道はきわめて少ない。朝日新聞は16日、ロシア国営タス通信の報道とウクライナ側の発表を並べたうえで、「炎上、沈没」「攻撃・防空両面で打撃」と報じた。読売新聞も「露艦隊、防空網に打撃」と伝えた。

巡洋艦「モスクワ」が攻撃、防御の両面で大きな役割を果たしていたことは間違いなく、従ってロシア黒海艦隊にとって「沈没が大きな痛手」であることは疑いない。だが、どちらの新聞も「もっとも重要なこと」にまるで触れていない。報道する記者たちが「艦隊にとって旗艦とはどういう意味を持つか」を理解していないからである。

旗艦が持つもっとも重要な機能は「作戦の立案・実行と指揮・命令の伝達」という点だ。旗艦には司令官だけでなく、艦隊全体の作戦を立案する高級参謀や情報分析・通信解析を行う情報将校が乗り込む。「艦隊の頭脳」が集中しており、彼らが必要とする電子機器や通信設備もすべてそろっている。

日米戦争の口火を切った真珠湾攻撃の戦史をひも解けば、連合艦隊の旗艦「長門」がどういう役割を果たしたかがよく分かる。航空母艦を中心とするハワイ攻撃の機動部隊をどう動かし、何を攻撃するか。作戦はすべて旗艦「長門」で立案され、命令・実行された。旗艦とは艦隊の「頭脳」であり、「中枢」なのだ。

敵を攻撃したり、敵の攻撃から味方を防御したりする機能は、ほかの軍艦をいくつか集めれば代替可能だ。だが、「頭脳」が破壊され、機能不全に陥った場合、それに取って代わるのは容易なことではない。極めて深刻な事態に陥る。

そういう観点から見た場合、手元にある16日付の新聞でその意味合いを的確に報じたのは産経新聞だけだった。「司令塔失い 作戦打撃」と大きな見出しで報じた。旗艦が撃沈されれば、「司令塔」が失われ、「中枢機能」がマヒする。つまり、ロシアの黒海艦隊は「頭脳」を吹き飛ばされてしまったのである。

ウクライナ側は対艦ミサイルで「モスクワ」を攻撃したようだが、攻撃するためには「モスクワ」の位置を正確に把握していなくてはならない。偵察衛星などを駆使して、その動向を的確に押さえているのはアメリカ軍であり、イギリス軍だろう。米英の軍事情報がウクライナ側にリアルタイムで伝えられた、と考えるのが自然だ(米英は決して公表しないだろうが)。

日本メディアの多くは、旗艦の撃沈というニュースをなぜ的確に報道できないのか。きつい言い方をすれば、この間、戦争というものにきちんと向き合おうとせず、現場に記者を出して鍛えることを怠ってきたからではないか。

2月24日、ロシアがウクライナに侵攻した際、首都キーウ(キエフ)から情報を発信した日本の報道機関は共同通信くらいだった。ほかは、安全なウクライナ西部やポーランドに記者を退避させた。キーウ周辺からロシア軍が撤退し、各国の外交官が戻ってきた時点でおずおずと記者を首都に送り込んだのが実情だ。

何かを報じようとするなら、可能な限り現場へ。そこで何が起きているのか、自分の目で見、話を聞いて伝えなければならない。それが報道機関に課せられた使命である。だが、日本の主要メディアの多くはその役割を放棄した。「原稿より健康」が大事であり、「命は何ものにも代えがたい」からである。

お題目は立派だ。だが、ギリギリまで現場に肉薄するという覚悟なしに戦争を伝えることができるのか。極限近くまで追い込まれるから、記者は「戦争とは何か」を深く考え、その意味を知ろうと必死にもがく。その積み重ねが大事な時に生きてくるのだ。

欧米の記者たちは、かつてと同じように戦争の実相に迫る努力を重ねている。日本の報道機関の多くは「これまでしてきたこと」を放棄した。その結果が今回のウクライナ侵攻をめぐる報道の惨状であり、旗艦撃沈をめぐるトンチンカンな記事の数々ではないのか。

長岡 昇(NPO「ブナの森」代表)

【訂正】日米開戦時の連合艦隊の旗艦を「大和」と記しましたが、「長門」の誤りでした。訂正します(本文は訂正済み)。「大和」は1941年12月16日に就役し、連合艦隊の旗艦になったのは1942年2月からでした(2022年4月19日追記)。

*メールマガジン「風切通信 107」 2022年4月16日

*各紙の内容と見出しは、山形県内で16日に配られた新聞による。

≪写真説明とSource≫

◎ロシア黒海艦隊の旗艦「モスクワ」

https://trafficnews.jp/post/117672

どちらの説明に説得力があるかは明らかだ。「モスクワ」はウクライナ軍によって撃沈されたのである。

日本の新聞はそれぞれこのニュースを伝えたが、核心をつく報道はきわめて少ない。朝日新聞は16日、ロシア国営タス通信の報道とウクライナ側の発表を並べたうえで、「炎上、沈没」「攻撃・防空両面で打撃」と報じた。読売新聞も「露艦隊、防空網に打撃」と伝えた。

巡洋艦「モスクワ」が攻撃、防御の両面で大きな役割を果たしていたことは間違いなく、従ってロシア黒海艦隊にとって「沈没が大きな痛手」であることは疑いない。だが、どちらの新聞も「もっとも重要なこと」にまるで触れていない。報道する記者たちが「艦隊にとって旗艦とはどういう意味を持つか」を理解していないからである。

旗艦が持つもっとも重要な機能は「作戦の立案・実行と指揮・命令の伝達」という点だ。旗艦には司令官だけでなく、艦隊全体の作戦を立案する高級参謀や情報分析・通信解析を行う情報将校が乗り込む。「艦隊の頭脳」が集中しており、彼らが必要とする電子機器や通信設備もすべてそろっている。

日米戦争の口火を切った真珠湾攻撃の戦史をひも解けば、連合艦隊の旗艦「長門」がどういう役割を果たしたかがよく分かる。航空母艦を中心とするハワイ攻撃の機動部隊をどう動かし、何を攻撃するか。作戦はすべて旗艦「長門」で立案され、命令・実行された。旗艦とは艦隊の「頭脳」であり、「中枢」なのだ。

敵を攻撃したり、敵の攻撃から味方を防御したりする機能は、ほかの軍艦をいくつか集めれば代替可能だ。だが、「頭脳」が破壊され、機能不全に陥った場合、それに取って代わるのは容易なことではない。極めて深刻な事態に陥る。

そういう観点から見た場合、手元にある16日付の新聞でその意味合いを的確に報じたのは産経新聞だけだった。「司令塔失い 作戦打撃」と大きな見出しで報じた。旗艦が撃沈されれば、「司令塔」が失われ、「中枢機能」がマヒする。つまり、ロシアの黒海艦隊は「頭脳」を吹き飛ばされてしまったのである。

ウクライナ側は対艦ミサイルで「モスクワ」を攻撃したようだが、攻撃するためには「モスクワ」の位置を正確に把握していなくてはならない。偵察衛星などを駆使して、その動向を的確に押さえているのはアメリカ軍であり、イギリス軍だろう。米英の軍事情報がウクライナ側にリアルタイムで伝えられた、と考えるのが自然だ(米英は決して公表しないだろうが)。

日本メディアの多くは、旗艦の撃沈というニュースをなぜ的確に報道できないのか。きつい言い方をすれば、この間、戦争というものにきちんと向き合おうとせず、現場に記者を出して鍛えることを怠ってきたからではないか。

2月24日、ロシアがウクライナに侵攻した際、首都キーウ(キエフ)から情報を発信した日本の報道機関は共同通信くらいだった。ほかは、安全なウクライナ西部やポーランドに記者を退避させた。キーウ周辺からロシア軍が撤退し、各国の外交官が戻ってきた時点でおずおずと記者を首都に送り込んだのが実情だ。

何かを報じようとするなら、可能な限り現場へ。そこで何が起きているのか、自分の目で見、話を聞いて伝えなければならない。それが報道機関に課せられた使命である。だが、日本の主要メディアの多くはその役割を放棄した。「原稿より健康」が大事であり、「命は何ものにも代えがたい」からである。

お題目は立派だ。だが、ギリギリまで現場に肉薄するという覚悟なしに戦争を伝えることができるのか。極限近くまで追い込まれるから、記者は「戦争とは何か」を深く考え、その意味を知ろうと必死にもがく。その積み重ねが大事な時に生きてくるのだ。

欧米の記者たちは、かつてと同じように戦争の実相に迫る努力を重ねている。日本の報道機関の多くは「これまでしてきたこと」を放棄した。その結果が今回のウクライナ侵攻をめぐる報道の惨状であり、旗艦撃沈をめぐるトンチンカンな記事の数々ではないのか。

長岡 昇(NPO「ブナの森」代表)

【訂正】日米開戦時の連合艦隊の旗艦を「大和」と記しましたが、「長門」の誤りでした。訂正します(本文は訂正済み)。「大和」は1941年12月16日に就役し、連合艦隊の旗艦になったのは1942年2月からでした(2022年4月19日追記)。

*メールマガジン「風切通信 107」 2022年4月16日

*各紙の内容と見出しは、山形県内で16日に配られた新聞による。

≪写真説明とSource≫

◎ロシア黒海艦隊の旗艦「モスクワ」

https://trafficnews.jp/post/117672

ウクライナに侵攻したロシア軍はキーウ(キエフ)の制圧に失敗し、首都近郊から撤退した。それに伴って首都近郊の街や村はウクライナ軍が掌握し、欧米のメディアによって戦闘状況を示す多数の映像が送られてきている。

それを見て気づくのは、ロシア軍の戦闘車両の残骸の多くが兵員輸送用の装甲車や軽武装の車両であることだ。ウクライナ軍によって破壊され、焼けただれた多数の装甲車が映っている。その一方で、砲を備えた戦車の残骸は少ない。

1980年代末から90年代にかけてアフガニスタン戦争を取材した際、私は記者として首都カブールの郊外や首都から北部に通じるサラン街道の戦闘状況をつぶさに見て回った。戦車や装甲車、軍用トラックの残骸も数えきれないほど目にした。その経験から言えるのは、キーウ近郊のこの戦闘状況は「きわめて異様」ということだ。

兵員輸送用の装甲車は、文字通り兵士を輸送するための車両なので装甲は薄っぺらだ。兵装も機関銃を備えているくらいで弱々しい。当然のことながら、敵の攻撃に対しても弱い。機関銃の弾を跳ね返すくらいがせいぜいだ。従って、装甲車は戦車部隊が敵を掃討した後から進んでいく、というのが一般的だ。

ところが、首都キーウ近郊の攻防でロシア軍は戦車の大部隊を突入させるのではなく、軽武装の戦闘車両や装甲車を連ねて進み、ウクライナ軍の反撃で多数の車両を破壊された、と思われる。なぜ、そんなことになってしまったのか。

軍事専門家は「ロシアはウクライナを甘く見ていた」と分析している。2014年にクリミア半島を攻撃して占領した際、ウクライナ軍は総崩れに近い状態になり、ロシア軍は強い抵抗を受けることなく半島を制圧した。今回も「ウクライナ軍はすぐに崩れる」と見ていたのではないか。

ゼレンスキー大統領はもともと喜劇タレントで、政治経験はまるでない。ウクライナの腐敗した政治を風刺したテレビドラマで大人気になり、その勢いで大統領選挙に勝っただけ。ロシア軍が攻め込めばすぐに逃げ出す――そう判断して、侵攻すれば首都キーウにも比較的たやすく入っていける、と考えたとしか思えない。

ところが、現実はまるで違った。クリミア半島の住民は6割近くがロシア人で、ウクライナ人は24%と少数派だった。だが、首都キーウとその近郊はウクライナ人が圧倒的多数を占める。クリミアとはまるで事情が異なる。「自分たちの土地」なのだ。

ウクライナ軍もこの8年の間に立て直しを図り、ロシアの侵攻に対して身構えていた。欧米の情報機関からも「ロシア軍の作戦と動き」について十分な情報を得ていた節がある。戦意もきわめて高く、十分に備えていたのである。

ロシア軍によるキーウ制圧の失敗は、甘い状況判断と稚拙な作戦の結果であり、兵員輸送用の装甲車の多数の残骸はそれを如実に示している。ロシア兵の多くは銃を構える前に、装甲車の中で死んでいったのではないか。

犠牲者の多さに驚愕し、ロシア軍は非戦闘員である普通の住民の拘束や殺害に及んだ可能性がある。そうだとすれば、ウクライナ侵攻を立案し、遂行したプーチン大統領をはじめとするロシア指導部の責任はなおさら重い。

ロシア軍は作戦を練り直し、今後はウクライナ東部の制圧に力を注ぐと伝えられている。作戦の指揮を執る司令官も、シリア内戦で実績のあるドボルニコフ将軍に交代させたという。初期段階での失敗を認めたということだろう。

ロシア軍によるウクライナ侵攻がこれからどのような経過をたどるかは、不確定要素があまりにも多く、見通すのは難しい。核兵器や生物化学兵器が使われる恐れも排除できない。だが、少なくとも「プーチンの思惑通りに進む」ことはあるまい。

ウクライナ、ロシア双方におびただしい戦死者を出し、多数の民間人を殺害して、ロシアは何を得ようするのか。得られるのは「NATOの東方への拡大の阻止」と「ウクライナの中立化」くらいではないのか。

だとしたら、ウクライナ側が失う人命と社会インフラの破壊、ロシア側が失う人命と国際的な信用の失墜はあまりにも多く、大きい。それでも、ロシア国民は「プーチンは正しい」と言い続けるのだろうか。

長岡 昇(NPO「ブナの森」代表)

*メールマガジン「風切通信106」 2022年4月11日

≪写真説明とSource≫

◎破壊されたロシアの装甲車=4月4日、キーウ西郊ブチャ/Aris Messinis/AFP/Getty Images(CNNのサイトから)

https://www.cnn.co.jp/photo/l/1057048.html

それを見て気づくのは、ロシア軍の戦闘車両の残骸の多くが兵員輸送用の装甲車や軽武装の車両であることだ。ウクライナ軍によって破壊され、焼けただれた多数の装甲車が映っている。その一方で、砲を備えた戦車の残骸は少ない。

1980年代末から90年代にかけてアフガニスタン戦争を取材した際、私は記者として首都カブールの郊外や首都から北部に通じるサラン街道の戦闘状況をつぶさに見て回った。戦車や装甲車、軍用トラックの残骸も数えきれないほど目にした。その経験から言えるのは、キーウ近郊のこの戦闘状況は「きわめて異様」ということだ。

兵員輸送用の装甲車は、文字通り兵士を輸送するための車両なので装甲は薄っぺらだ。兵装も機関銃を備えているくらいで弱々しい。当然のことながら、敵の攻撃に対しても弱い。機関銃の弾を跳ね返すくらいがせいぜいだ。従って、装甲車は戦車部隊が敵を掃討した後から進んでいく、というのが一般的だ。

ところが、首都キーウ近郊の攻防でロシア軍は戦車の大部隊を突入させるのではなく、軽武装の戦闘車両や装甲車を連ねて進み、ウクライナ軍の反撃で多数の車両を破壊された、と思われる。なぜ、そんなことになってしまったのか。

軍事専門家は「ロシアはウクライナを甘く見ていた」と分析している。2014年にクリミア半島を攻撃して占領した際、ウクライナ軍は総崩れに近い状態になり、ロシア軍は強い抵抗を受けることなく半島を制圧した。今回も「ウクライナ軍はすぐに崩れる」と見ていたのではないか。

ゼレンスキー大統領はもともと喜劇タレントで、政治経験はまるでない。ウクライナの腐敗した政治を風刺したテレビドラマで大人気になり、その勢いで大統領選挙に勝っただけ。ロシア軍が攻め込めばすぐに逃げ出す――そう判断して、侵攻すれば首都キーウにも比較的たやすく入っていける、と考えたとしか思えない。

ところが、現実はまるで違った。クリミア半島の住民は6割近くがロシア人で、ウクライナ人は24%と少数派だった。だが、首都キーウとその近郊はウクライナ人が圧倒的多数を占める。クリミアとはまるで事情が異なる。「自分たちの土地」なのだ。

ウクライナ軍もこの8年の間に立て直しを図り、ロシアの侵攻に対して身構えていた。欧米の情報機関からも「ロシア軍の作戦と動き」について十分な情報を得ていた節がある。戦意もきわめて高く、十分に備えていたのである。

ロシア軍によるキーウ制圧の失敗は、甘い状況判断と稚拙な作戦の結果であり、兵員輸送用の装甲車の多数の残骸はそれを如実に示している。ロシア兵の多くは銃を構える前に、装甲車の中で死んでいったのではないか。

犠牲者の多さに驚愕し、ロシア軍は非戦闘員である普通の住民の拘束や殺害に及んだ可能性がある。そうだとすれば、ウクライナ侵攻を立案し、遂行したプーチン大統領をはじめとするロシア指導部の責任はなおさら重い。

ロシア軍は作戦を練り直し、今後はウクライナ東部の制圧に力を注ぐと伝えられている。作戦の指揮を執る司令官も、シリア内戦で実績のあるドボルニコフ将軍に交代させたという。初期段階での失敗を認めたということだろう。

ロシア軍によるウクライナ侵攻がこれからどのような経過をたどるかは、不確定要素があまりにも多く、見通すのは難しい。核兵器や生物化学兵器が使われる恐れも排除できない。だが、少なくとも「プーチンの思惑通りに進む」ことはあるまい。

ウクライナ、ロシア双方におびただしい戦死者を出し、多数の民間人を殺害して、ロシアは何を得ようするのか。得られるのは「NATOの東方への拡大の阻止」と「ウクライナの中立化」くらいではないのか。

だとしたら、ウクライナ側が失う人命と社会インフラの破壊、ロシア側が失う人命と国際的な信用の失墜はあまりにも多く、大きい。それでも、ロシア国民は「プーチンは正しい」と言い続けるのだろうか。

長岡 昇(NPO「ブナの森」代表)

*メールマガジン「風切通信106」 2022年4月11日

≪写真説明とSource≫

◎破壊されたロシアの装甲車=4月4日、キーウ西郊ブチャ/Aris Messinis/AFP/Getty Images(CNNのサイトから)

https://www.cnn.co.jp/photo/l/1057048.html