「遠山の金さん」こと遠山金四郎景元(かげもと)が北町奉行に就任したのは江戸時代の後期、天保11年(1840年)のことである。テレビドラマでは、お白洲に引き出された悪党どもがご託を並べると、「やかましいやい」と片肌を脱いで一喝し、「この桜吹雪に見覚えがねえとは言わせねえぜ」と啖呵を切って罪を認めさせ、一件落着となる。

お家の事情が複雑で、遠山金四郎は若いころ悪所通いをして遊びほうけた。その時に刺青(いれずみ)を入れたのは事実のようだが、それが桜吹雪だったという記録はない。明治時代に書かれた伝記や歌舞伎の脚本には「刺青は口に紙片をくわえた女の生首だった」というものもあるという。刺青の図案については諸説あり、真偽は不明だが、よく考えてみれば、そもそも江戸時代の町奉行が公けの場で肌を見せて啖呵を切るということ自体、あり得ないことだろう。

刺青はともかく、遠山が庶民の暮らしぶりにも配慮し、人情味あふれる裁きをして人気があったのは間違いない。当時の老中首座、水野忠邦が幕政改革のために贅沢禁止令を出し、寄席や芝居小屋を次々に閉鎖したのに対して、「あまり行き過ぎては市中がさびれてしまう」と抵抗したのも遠山だった。庶民にとって水野は悪玉、遠山は善玉であり、後の人々は歌舞伎や伝記でその名奉行ぶりを褒めたたえたのである。

◇ ◇

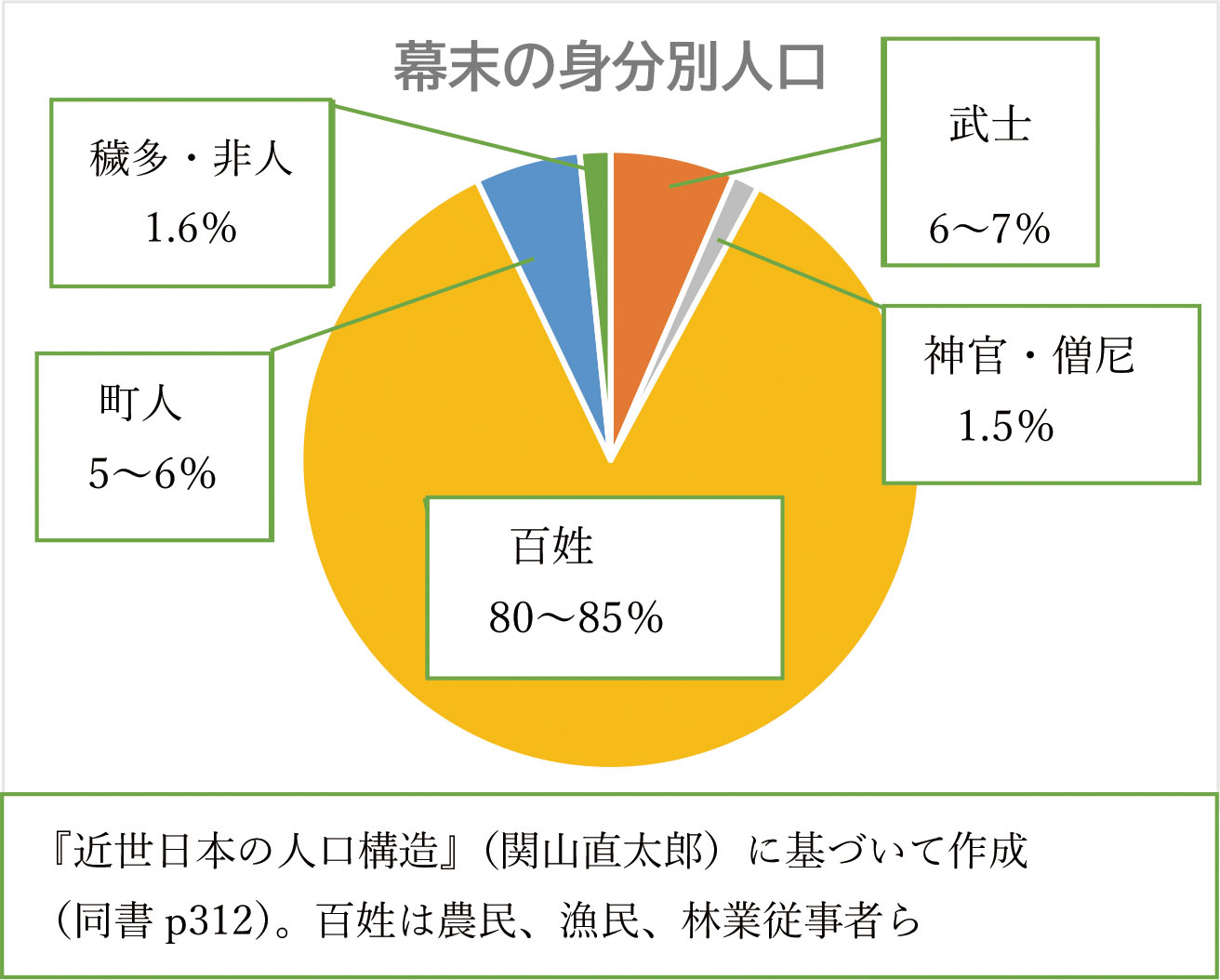

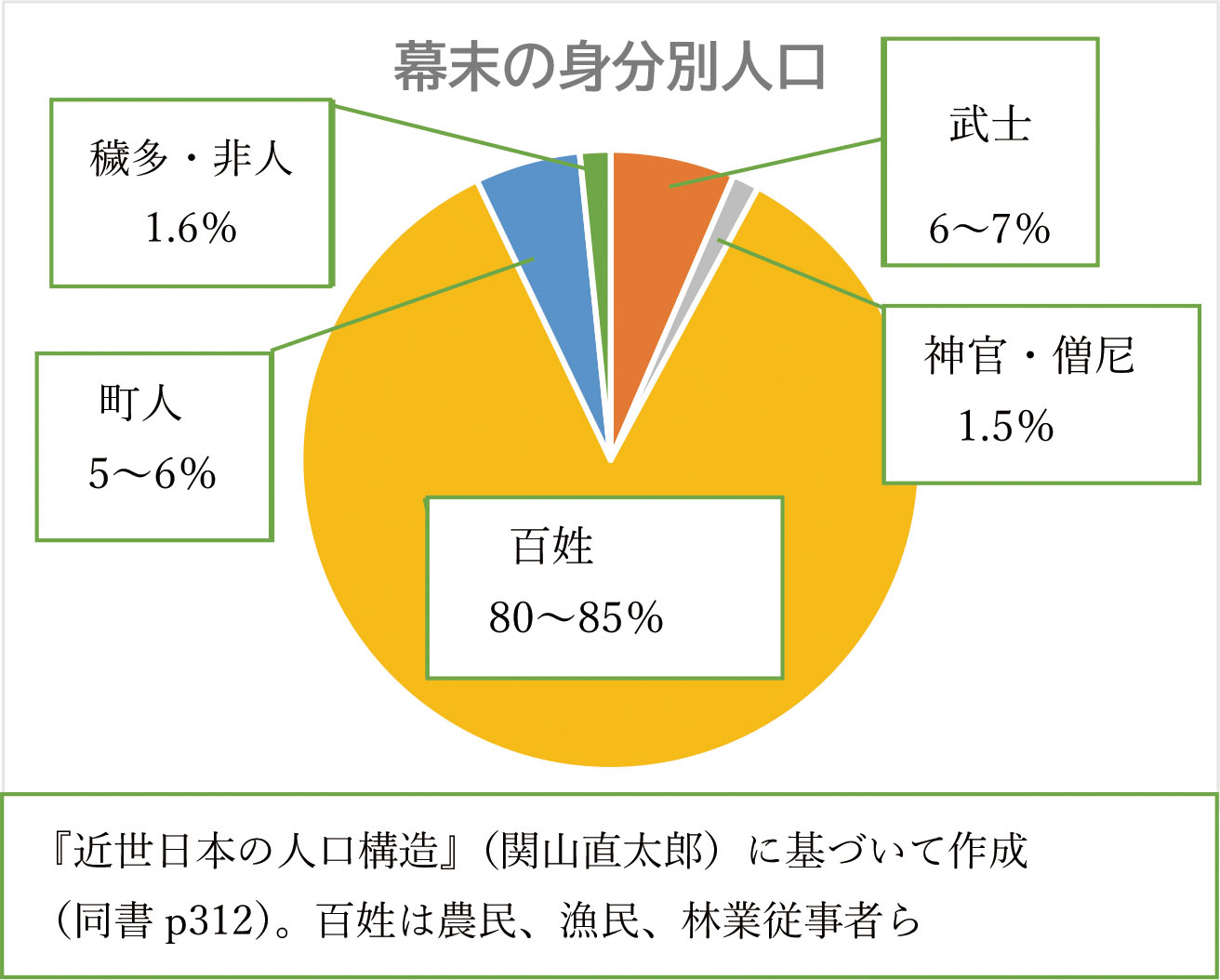

江戸後期の全国の人口は3000万人前後、江戸の人口は100万人ほどと推定されている。和歌山大学教授などをつとめた関山直太郎によれば、身分ごとの比率は下図の通りで、農民や漁民・林業従事者を指す百姓が8割強、武士は6?7%、町人が5?6%、穢多(えた)・非人が1.6%程度だったと見られる。

遠山が町奉行として裁いたのは、江戸の町人の事件やもめごとである。武士のもめごとは評定所、寺社がからめば寺社奉行が取り扱った。身分の区分が厳格な社会であり、裁きもまた身分ごとに行われた。

ただし、江戸で暮らしていながら、町奉行の裁きに服さない人々がいた。穢多と非人である。彼らは浅草に住む弾左衛門という穢多頭(えたがしら)の管轄下にあった。弾左衛門は江戸だけでなく、関東一円に住むすべての賤民の頭であり、彼らのもめごとを裁いた。約7万人が弾左衛門の支配下にあったとされる。

当時、穢多には処刑場での仕事や捕縛役の見返りとして、斃(へい)牛馬の解体と処理(牛皮や馬皮の加工)が独占的に認められていた。これは全国的なものだが、弾左衛門にはさらに、関東での灯芯(とうしん)の製造と販売の特権も与えられていた。配下の者たちがゴザや畳表の素材となるイグサから、その髄(ずい)を抜き取り、それでろうそくなどの芯を作って売っていた。当時、灯芯は生活必需品の一つであり、大きな収入源だった。

関東一円の穢多は灯芯や皮革製品を売り、利益の一部を上納金として弾左衛門に納めていた。物乞いの頭領である非人頭からの上納金もあった。その収入は巨額で、小大名あるいは旗本並みだったという。その資金で闇金融を営んでいたことも知られている。弾左衛門は浅草に広大な屋敷を構え、敷地内には牢屋まであった。

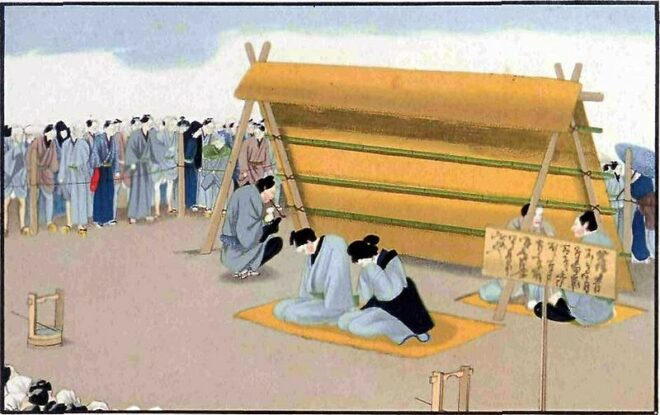

こうしたことから、江戸時代の賤民の中では穢多の方が非人より格上だったことが分かるが、「賤民から平民になるチャンスがある」という点では、非人の方が恵まれていた。道ならぬ恋の末に心中を試み、2人とも生き残った場合、彼らは3日間のさらし刑にされ、非人に落とされたが、条件が整えば、平民に戻る可能性が残されていた。穢多にはこうした余地はなかった。なぜそうした違いがあったのか、よく分かっていない。

穢多と非人には、もう一つ大きな違いがあった。それは穢多には全国的な人的ネットワークがあったが、非人にはそうしたものは見られない、という点である。徳川家康の江戸入府の際に取り立てられて関東一円の穢多頭になった弾左衛門は、幕末まで十三代続いた。その世継ぎが途絶えそうになった時、この人的なネットワークで後継者が選ばれている。

十一代の弾左衛門は安芸(広島)、十二代は信州(長野)、十三代目は摂津(兵庫県南部と大阪府の一部)の生まれで、いずれも養子縁組によって後を継いだ。彼らはどのようなプロセスを経て江戸の穢多頭に選ばれたのか。作家の塩見鮮一郎が『最後の弾左衛門 十三代の維新』で詳細に綴っている。

十二代の弾左衛門に世継ぎがなく、誰を後継者にするかをめぐって関東の有力な小頭(こがしら)の間でもめにもめ、収拾がつかなくなった。話はほどなく京都や大阪、広島の有力な穢多頭に伝わり、彼らが動き始める。白羽の矢が立てられたのは、摂津・住吉村の小太郎という若者だった。母親は「せん」という女性で、姉は広島の穢多頭に嫁いでいる。姉妹は京都・柳原の有力な人物の娘だった。

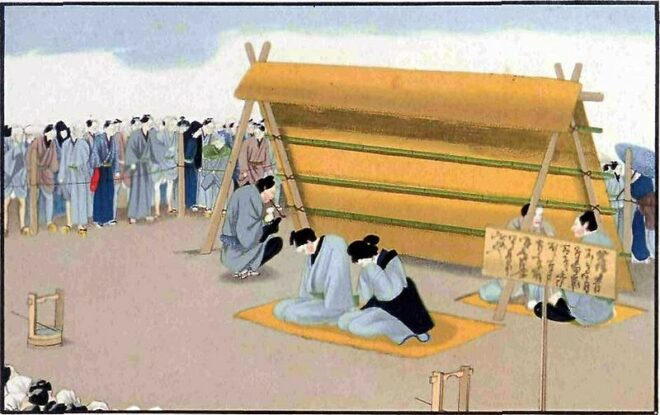

穢多とさげすまれた人たちの間にも階層があり、有力者の間で緊密なネットワークがあったことがうかがえる。弾左衛門の後継者に選ばれた摂津の聡明な若者は、数え17歳で江戸に入り、北町奉行の前で十三代襲名のお披露目をした。その時の奉行が冒頭に記した遠山金四郎景元である。

十三代目の弾左衛門は幕末の激動期を生きた。戊辰戦争では幕府に兵站用の人員の提供を申し出たり、野戦病院の建設費用として3000両の負担を約束したりしている。並行して、幕府に「天地の間に生を受けた人間に違いはない。人間としての交際もできないのは誠に嘆かわしい」との文書を出し、賤民身分からの解放を嘆願した。

崩壊直前の幕府はこれを認め、弾左衛門と配下の65人の手代を平民身分とすることを決めた。江戸時代の厳格な身分制度の一角が崩れたのである。明治新政府が賤称廃止の太政官布告を出した明治4年の3年前のことだが、このことに触れている歴史書はほとんどない。

◇ ◇

前回のコラム(連載14)の最後で、明治4年の賤称廃止の布告の後、非人の多くは庶民に融け込んでいったが、穢多と呼ばれた人たちは激しい差別にさらされ続けた、と記した。その状況を人口統計に基づいて明らかにしたのは、大正から昭和にかけての歴史家で東京帝大教授の喜田貞吉である。

喜田は、大正8年(1919年)に発行した研究誌『民族と歴史』の「特殊部落研究号」に次のように記した。少し長くなるが、そのまま引用する(数字は洋数字に変換。ルビは一部、筆者が付した)。

「穢多と非人とどちらが多かったかと申すと、今日正確な数を知る事は出来ませぬが、少くとも京都付近では、非人の方が非常に多かった。正徳5年(今より204年前)の調べに、洛外の非人の数8506人に対して、穢多の数は僅かに2064人しかありません。しかるに、その後非人という方はだんだん減じまして、明治4年穢多非人解放の際には、全国で穢多28万311人、非人2万3480人、皮作等雑種7万9095人とあります。この皮作はやはり穢多の仲間です。これは維新前に於いて、既に多数の非人が消えてしまった、すなわち良民に混じてしまった証拠であります。維新後に於いても、非人という方は大抵解放されまして、もはや世人は彼らを特殊部落民であるとは考えなくなっているのが多いのであります」

「しかるに気の毒にももと穢多といわれた者だけは、明治4年の解放も実は単に新平民の名を得たのみであって、実際上にはその全部が永く後に取り残さるることになっております。これは穢多は穢(けが)れたものであるという思想と、『穢多』という同情なき文字とが累(わずら)いをなしているのであります。もちろん彼らが貧乏である、不潔である、品性の下等なものが多いという様なこと、特に密集して住んでいて、団結心強く、世間に反抗する思想を持っていると認められていることなども、その理由をなしているのでありましょうが、第一にはこの『穢多』という文字が悪いと思います。『穢多』と書くが故に特別に穢れたのだとの観念が去りにくい。(中略)そしてこれらの原因は、もとをただせば主として社会の圧迫にあるのであって、彼らのみを責めるのは残酷であります」

要するに「穢多」という呼称が災いしている、と言うのだが、非人が庶民に融け込んだのに穢多はそうならなかった理由の説明としては説得力に欠ける。

喜田はこう説いた後、古代の賎民制度に触れ、帰化人の末裔であるとか外国の捕虜の子孫であるといった様々な起源説に触れたうえで、それらの説をすべて否定し、「我が日本では、民族上から貴賤の区別を立てて、これを甚だしく疎外するというようなことは、少くとも昔はありませんでした」と書いた。およそ、現実離れした見解と言うしかない。

結論として、喜田は「世人が特に彼らをひどく賤(いや)しみ出したのは徳川太平の世、階級観念が次第に盛んになった時代でありまして、穢多に対して極めて同情なき取締りを加える様になったのは、徳川時代も中頃以後になってからが多いのであります」と記した。これが戦後の「部落は戦国末期から江戸時代にかけて、民衆を分断するために政治的に作られたもの」という「近世政治起源説」へとつながっていく。

部落の起源に関するこうした学説は1980年代以降、中世や古代の賤民の研究が進むにつれて破綻し、今では見向きもされなくなったことは繰り返し、紹介してきた。ならば、そもそも「穢多」と呼ばれた人たちのルーツは何なのか。それについては、部落史の研究者の間でも混沌とした状況にある。

被差別部落の起源やルーツを考えるうえで、大きな手がかりとなるのは、穢多や長吏(ちょうり)あるいは「かわた」など様々に呼ばれた人たちの間には、かなり古くから「全国的な強い人的ネットワークがあった」という事実だろう。それは、彼らの間に「共通の記憶」あるいは「歴史の共有」といったものがあったから、と考えるのが自然ではないか。彼らが共有し続けたものとは何だったのか。探求の旅を続けたい。

長岡 昇:NPO「ブナの森」代表

*初出:調査報道サイト「ハンター」 連載15「彼らには全国的なネットワークがあった」(2025年9月29日)

≪参照≫

*連載14「賤称は廃止されたが、差別はなくならなかった」(2025年9月10日)

≪写真と図の説明≫

◎心中未遂でさらし刑にされた男女(幕末に英国人が描いたもの)

J.M.W.Silber : Schetches of Japanese Manners & Custums, London 1867

https://mag.japaaan.com/archives/192899/2

◎十三代目の弾左衛門(新宿近世文書研究会のサイトから)

https://skomonjyo.blog.fc2.com/blog-entry-228.html

◎図 幕末の身分別人口=『近世日本の人口構造』に基づいて筆者が作成

≪参考文献&サイト≫

◎『遠山金四郎の時代』(藤田覚、校倉書房、1992年)

◎ウィキペディア「遠山の金さん」

◎『大江戸裁判事情』(戸部新十郎、廣済堂文庫、1998年)

◎『近世日本の人口構造』(関山直太郎、吉川弘文館、再版1969年)

◎『歴史人口学で読む江戸日本』(浜野潔、吉川弘文館、2011年)

◎『最後の弾左衛門 十三代の維新』(塩見鮮一郎、河出書房新社、2018年)

◎『被差別部落とは何か』(喜田貞吉、河出文庫、2019年)=1919年発行の『民族と歴史』第2巻第1号「特殊部落研究号」を翻刻したもの

◎『これでわかった!部落の歴史』(上杉聰、解放出版社、2004年)

お家の事情が複雑で、遠山金四郎は若いころ悪所通いをして遊びほうけた。その時に刺青(いれずみ)を入れたのは事実のようだが、それが桜吹雪だったという記録はない。明治時代に書かれた伝記や歌舞伎の脚本には「刺青は口に紙片をくわえた女の生首だった」というものもあるという。刺青の図案については諸説あり、真偽は不明だが、よく考えてみれば、そもそも江戸時代の町奉行が公けの場で肌を見せて啖呵を切るということ自体、あり得ないことだろう。

刺青はともかく、遠山が庶民の暮らしぶりにも配慮し、人情味あふれる裁きをして人気があったのは間違いない。当時の老中首座、水野忠邦が幕政改革のために贅沢禁止令を出し、寄席や芝居小屋を次々に閉鎖したのに対して、「あまり行き過ぎては市中がさびれてしまう」と抵抗したのも遠山だった。庶民にとって水野は悪玉、遠山は善玉であり、後の人々は歌舞伎や伝記でその名奉行ぶりを褒めたたえたのである。

◇ ◇

江戸後期の全国の人口は3000万人前後、江戸の人口は100万人ほどと推定されている。和歌山大学教授などをつとめた関山直太郎によれば、身分ごとの比率は下図の通りで、農民や漁民・林業従事者を指す百姓が8割強、武士は6?7%、町人が5?6%、穢多(えた)・非人が1.6%程度だったと見られる。

遠山が町奉行として裁いたのは、江戸の町人の事件やもめごとである。武士のもめごとは評定所、寺社がからめば寺社奉行が取り扱った。身分の区分が厳格な社会であり、裁きもまた身分ごとに行われた。

ただし、江戸で暮らしていながら、町奉行の裁きに服さない人々がいた。穢多と非人である。彼らは浅草に住む弾左衛門という穢多頭(えたがしら)の管轄下にあった。弾左衛門は江戸だけでなく、関東一円に住むすべての賤民の頭であり、彼らのもめごとを裁いた。約7万人が弾左衛門の支配下にあったとされる。

当時、穢多には処刑場での仕事や捕縛役の見返りとして、斃(へい)牛馬の解体と処理(牛皮や馬皮の加工)が独占的に認められていた。これは全国的なものだが、弾左衛門にはさらに、関東での灯芯(とうしん)の製造と販売の特権も与えられていた。配下の者たちがゴザや畳表の素材となるイグサから、その髄(ずい)を抜き取り、それでろうそくなどの芯を作って売っていた。当時、灯芯は生活必需品の一つであり、大きな収入源だった。

関東一円の穢多は灯芯や皮革製品を売り、利益の一部を上納金として弾左衛門に納めていた。物乞いの頭領である非人頭からの上納金もあった。その収入は巨額で、小大名あるいは旗本並みだったという。その資金で闇金融を営んでいたことも知られている。弾左衛門は浅草に広大な屋敷を構え、敷地内には牢屋まであった。

こうしたことから、江戸時代の賤民の中では穢多の方が非人より格上だったことが分かるが、「賤民から平民になるチャンスがある」という点では、非人の方が恵まれていた。道ならぬ恋の末に心中を試み、2人とも生き残った場合、彼らは3日間のさらし刑にされ、非人に落とされたが、条件が整えば、平民に戻る可能性が残されていた。穢多にはこうした余地はなかった。なぜそうした違いがあったのか、よく分かっていない。

穢多と非人には、もう一つ大きな違いがあった。それは穢多には全国的な人的ネットワークがあったが、非人にはそうしたものは見られない、という点である。徳川家康の江戸入府の際に取り立てられて関東一円の穢多頭になった弾左衛門は、幕末まで十三代続いた。その世継ぎが途絶えそうになった時、この人的なネットワークで後継者が選ばれている。

十一代の弾左衛門は安芸(広島)、十二代は信州(長野)、十三代目は摂津(兵庫県南部と大阪府の一部)の生まれで、いずれも養子縁組によって後を継いだ。彼らはどのようなプロセスを経て江戸の穢多頭に選ばれたのか。作家の塩見鮮一郎が『最後の弾左衛門 十三代の維新』で詳細に綴っている。

十二代の弾左衛門に世継ぎがなく、誰を後継者にするかをめぐって関東の有力な小頭(こがしら)の間でもめにもめ、収拾がつかなくなった。話はほどなく京都や大阪、広島の有力な穢多頭に伝わり、彼らが動き始める。白羽の矢が立てられたのは、摂津・住吉村の小太郎という若者だった。母親は「せん」という女性で、姉は広島の穢多頭に嫁いでいる。姉妹は京都・柳原の有力な人物の娘だった。

穢多とさげすまれた人たちの間にも階層があり、有力者の間で緊密なネットワークがあったことがうかがえる。弾左衛門の後継者に選ばれた摂津の聡明な若者は、数え17歳で江戸に入り、北町奉行の前で十三代襲名のお披露目をした。その時の奉行が冒頭に記した遠山金四郎景元である。

十三代目の弾左衛門は幕末の激動期を生きた。戊辰戦争では幕府に兵站用の人員の提供を申し出たり、野戦病院の建設費用として3000両の負担を約束したりしている。並行して、幕府に「天地の間に生を受けた人間に違いはない。人間としての交際もできないのは誠に嘆かわしい」との文書を出し、賤民身分からの解放を嘆願した。

崩壊直前の幕府はこれを認め、弾左衛門と配下の65人の手代を平民身分とすることを決めた。江戸時代の厳格な身分制度の一角が崩れたのである。明治新政府が賤称廃止の太政官布告を出した明治4年の3年前のことだが、このことに触れている歴史書はほとんどない。

◇ ◇

前回のコラム(連載14)の最後で、明治4年の賤称廃止の布告の後、非人の多くは庶民に融け込んでいったが、穢多と呼ばれた人たちは激しい差別にさらされ続けた、と記した。その状況を人口統計に基づいて明らかにしたのは、大正から昭和にかけての歴史家で東京帝大教授の喜田貞吉である。

喜田は、大正8年(1919年)に発行した研究誌『民族と歴史』の「特殊部落研究号」に次のように記した。少し長くなるが、そのまま引用する(数字は洋数字に変換。ルビは一部、筆者が付した)。

「穢多と非人とどちらが多かったかと申すと、今日正確な数を知る事は出来ませぬが、少くとも京都付近では、非人の方が非常に多かった。正徳5年(今より204年前)の調べに、洛外の非人の数8506人に対して、穢多の数は僅かに2064人しかありません。しかるに、その後非人という方はだんだん減じまして、明治4年穢多非人解放の際には、全国で穢多28万311人、非人2万3480人、皮作等雑種7万9095人とあります。この皮作はやはり穢多の仲間です。これは維新前に於いて、既に多数の非人が消えてしまった、すなわち良民に混じてしまった証拠であります。維新後に於いても、非人という方は大抵解放されまして、もはや世人は彼らを特殊部落民であるとは考えなくなっているのが多いのであります」

「しかるに気の毒にももと穢多といわれた者だけは、明治4年の解放も実は単に新平民の名を得たのみであって、実際上にはその全部が永く後に取り残さるることになっております。これは穢多は穢(けが)れたものであるという思想と、『穢多』という同情なき文字とが累(わずら)いをなしているのであります。もちろん彼らが貧乏である、不潔である、品性の下等なものが多いという様なこと、特に密集して住んでいて、団結心強く、世間に反抗する思想を持っていると認められていることなども、その理由をなしているのでありましょうが、第一にはこの『穢多』という文字が悪いと思います。『穢多』と書くが故に特別に穢れたのだとの観念が去りにくい。(中略)そしてこれらの原因は、もとをただせば主として社会の圧迫にあるのであって、彼らのみを責めるのは残酷であります」

要するに「穢多」という呼称が災いしている、と言うのだが、非人が庶民に融け込んだのに穢多はそうならなかった理由の説明としては説得力に欠ける。

喜田はこう説いた後、古代の賎民制度に触れ、帰化人の末裔であるとか外国の捕虜の子孫であるといった様々な起源説に触れたうえで、それらの説をすべて否定し、「我が日本では、民族上から貴賤の区別を立てて、これを甚だしく疎外するというようなことは、少くとも昔はありませんでした」と書いた。およそ、現実離れした見解と言うしかない。

結論として、喜田は「世人が特に彼らをひどく賤(いや)しみ出したのは徳川太平の世、階級観念が次第に盛んになった時代でありまして、穢多に対して極めて同情なき取締りを加える様になったのは、徳川時代も中頃以後になってからが多いのであります」と記した。これが戦後の「部落は戦国末期から江戸時代にかけて、民衆を分断するために政治的に作られたもの」という「近世政治起源説」へとつながっていく。

部落の起源に関するこうした学説は1980年代以降、中世や古代の賤民の研究が進むにつれて破綻し、今では見向きもされなくなったことは繰り返し、紹介してきた。ならば、そもそも「穢多」と呼ばれた人たちのルーツは何なのか。それについては、部落史の研究者の間でも混沌とした状況にある。

被差別部落の起源やルーツを考えるうえで、大きな手がかりとなるのは、穢多や長吏(ちょうり)あるいは「かわた」など様々に呼ばれた人たちの間には、かなり古くから「全国的な強い人的ネットワークがあった」という事実だろう。それは、彼らの間に「共通の記憶」あるいは「歴史の共有」といったものがあったから、と考えるのが自然ではないか。彼らが共有し続けたものとは何だったのか。探求の旅を続けたい。

長岡 昇:NPO「ブナの森」代表

*初出:調査報道サイト「ハンター」 連載15「彼らには全国的なネットワークがあった」(2025年9月29日)

≪参照≫

*連載14「賤称は廃止されたが、差別はなくならなかった」(2025年9月10日)

≪写真と図の説明≫

◎心中未遂でさらし刑にされた男女(幕末に英国人が描いたもの)

J.M.W.Silber : Schetches of Japanese Manners & Custums, London 1867

https://mag.japaaan.com/archives/192899/2

◎十三代目の弾左衛門(新宿近世文書研究会のサイトから)

https://skomonjyo.blog.fc2.com/blog-entry-228.html

◎図 幕末の身分別人口=『近世日本の人口構造』に基づいて筆者が作成

≪参考文献&サイト≫

◎『遠山金四郎の時代』(藤田覚、校倉書房、1992年)

◎ウィキペディア「遠山の金さん」

◎『大江戸裁判事情』(戸部新十郎、廣済堂文庫、1998年)

◎『近世日本の人口構造』(関山直太郎、吉川弘文館、再版1969年)

◎『歴史人口学で読む江戸日本』(浜野潔、吉川弘文館、2011年)

◎『最後の弾左衛門 十三代の維新』(塩見鮮一郎、河出書房新社、2018年)

◎『被差別部落とは何か』(喜田貞吉、河出文庫、2019年)=1919年発行の『民族と歴史』第2巻第1号「特殊部落研究号」を翻刻したもの

◎『これでわかった!部落の歴史』(上杉聰、解放出版社、2004年)

明治新政府が発した五箇条の誓文は、「施政の基本方針」を示した文書である。それは封建社会から脱して、近代国家の建設をめざすものだった。

一、広ク会議ヲ興シ、万機公論ニ決スベシ

一、上下心ヲ一ニシテ、盛ニ経綸(けいりん)ヲ行フベシ

一、官武一途庶民ニ至ル迄、各其志ヲ遂ゲ、人心ヲシテ倦(うま)ザラシメン事ヲ要ス

一、旧来ノ陋習(ろうしゅう)ヲ破リ、天地ノ公道ニ基クベシ

一、智識ヲ世界ニ求メ、大ニ皇貴ヲ振起スベシ

幕末から明治にかけての指導層は、隣国の清をめぐる情勢を熟知していた。アヘン戦争に見られるように、清は欧米列強の武力に屈して領土を割譲、不平等条約を受け入れさせられた。誓文の行間には「このままではわが国も同じ運命をたどる」との危機感がにじむ。

尊王攘夷を旗印にして幕府を倒したものの、欧米を打ち払うという鎖国・攘夷論などさっさと捨て、欧米から学びつつ天皇中心の近代国家を築く、と方針を大転換した。そのためにも、「旧来の陋習」は打破しなければならない。その「陋習」には江戸時代の厳格な身分制度も含まれていた。

武士の子は武士、農民の子は代々農民という身分制度は、260年余りの長い平和をもたらしたが、それによる社会のゆがみは極限に達していた。「維新の三傑」の一人、大久保利通は「因循の腐臭」と痛烈に批判した。大久保は下級武士の家に生まれ、父親がお家騒動がらみで流罪になり、極貧の生活を経験した。自らの才覚で初代内務卿という地位に上り詰めた大久保にとって、身分制度は耐えがたいものだった。

前々回のコラム(連載12)で、長い間さげすまれ虐げられてきた人々は、この誓文に「新しい夜明けの到来」を感じ取り、差別から抜け出す道が開かれたと受けとめた、と記した。身分制度を改める場合、その最底辺に位置づけられてきた「穢多(えた)・非人」をどう扱うのか。新政府にとって重い課題の一つだった。

政府内には「当然、それもすみやかに廃止せよ」と唱える急進論と「すぐになくすのは困難。徐々に進めるべきだ」という漸進論の両論があり、激論になっていた。そうした中で、明治3年(1870年)、京都・蓮台野の年寄、元右衛門(がんえもん)は新政府に対して「賤称を廃止していただきたい」との嘆願書を出した(末尾に全文の現代語訳)。同じような嘆願が相次いだこともあって、新政府は翌4年、「穢多非人等の称を廃し、身分職業とも平民同様とする」との太政官布告を出した。虐げられてきた人々が強く請い願っていたことが実現したのである。

この明治4年の布告について、教科書などは長い間「解放令」と表現してきた。だが、関西大学講師で部落史の見直しを進める上杉聰は、『これでわかった!部落の歴史』(解放出版社)で、これを「解放令」と呼ぶことに異を唱えた。上杉は、身分制度をどう取り扱うかは「地租改正」という新政府の重大事と深くかかわっており、手放しで「解放」と表現するわけにはいかない、と言うのである。

いかなる時代のいかなる権力にとっても、財政は軍事と並ぶ重大事である。財政基盤がしっかりしていなければ、内外の敵と対峙することはできない。薩摩、長州、土佐、肥前の雄藩連合が幕府を倒して樹立した新政府にとっても、いかにして税を集めるかは大問題だった。

戊辰戦争の過程で軍資金に事欠き、雄藩連合は三井や鹿島、小野、島田といった豪商から莫大な借金をしてしのいだ。幕府側もこれらの豪商から御用金を調達したから、たまったものではない。崩壊した幕府は借金を返すわけがない。加えて、新政府からは追加の資金提供を求められた。豪商のうち、小野や島田は明治初期の混乱期に倒産してしまう。

新政府は財政基盤を打ち固めるため、明治6年、「地租改正」に踏み切った。地租、すなわち土地に対して課す年貢の大改革である。

奈良・平安の時代から江戸時代まで、権力の基盤は田畑を耕す農民から取り立てる年貢であった。つまり、ほとんどはコメである。江戸時代は四公六民、五公五民と言われた。幕府の直轄地(天領)では4割、各藩では5割を年貢として取り立てた例が多い。汗水たらして田んぼを耕し、収穫したコメのうち、農民の手もとに残るのは半分ほど。しかも、農民には灌漑工事や道普請などの労役が容赦なく課された。文字通り「百姓は生かさず殺さず」という苛政が続いた。

地租を取り立てるためには、検地をして田畑の面積を正確に把握し、収穫高を的確に見積もる必要がある。地味のよしあしもからみ、豊凶を見定めるのは極めて難しい。全国的かつ統一的な検地は豊臣秀吉による太閤検地(16世紀末)しかなく、江戸幕府もこれを踏襲したため、帳簿上の年貢と実際の石高との乖離(かいり)は年々ひどくなっていった。

明治新政府の地租改正は、こうした乖離や矛盾を一挙に解決し、安定した税収を得ることを目指すものだった。江戸時代まで年貢は現物のコメで納められていたが、新政府は現金で納入させるという画期的な措置を取った。安定した税収を得るため、すべての土地の価格を査定して地券を発行し、それ基づいて課税したのである。

では、土地の価格はどのようにして定めたのか。近藤哲生の『地租改正の研究』によれば、新政府には「旧幕時代の貢租水準を維持する」という明確な目標があり、その目標に沿って地価を定め、地域や町村の負担を決めていった。つまり、まず地租の総額を定め、それを上から下へと降ろしていったのである。

新たな地租は、地価の3%と定められた。一見、控え目な課税に思えるが、そもそもの地価が「旧幕時代の貢租水準を維持する」という前提で定められているので、実は高税率だ。大久保利通とともに「維新の三傑」とされる木戸孝允(たかよし)は、「農民を幕藩体制よりひどい状況に追い込むものだ」と、この税率に反対する意見書を出している。

同じ明治6年には徴兵令が出され、農民は兵役も務めなければならなくなった。「何のためのご維新だったのか」。農民の怒りは爆発し、各地で地租改正反対の一揆が続発した。茨城県の真壁騒動、三重県から愛知県、岐阜県へと広がった伊勢暴動が著名で、新政府は軍隊まで動員して鎮圧した。伊勢暴動で刑に服した者は5万人を上回る。激しい抗議を受けて、税率は3%から2.5%に軽減された。「竹槍でドンと突き出す二分五厘」との戯れ歌が残る。庶民の快哉が聞こえてくるような歌だ。

地租改正にはもう一つ、江戸時代とは異なる重要なことがあった。寺社の領地や武士、町民、穢多・非人が住む土地にも地券を発行し、税を課した点である。大きな寺社は広大な土地を領有し、穢多の頭領の中には旗本クラスの屋敷に住む者もいた。これらの土地はいずれも免税もしくは無税の扱いだった。これらに例外なく地租を課すためにも、身分制度を廃止することは欠かせなかった。穢多・非人という賤称の廃止は、地租改正を統一的かつ円滑に進めるためにも、一気に進めなければならなかったのである。

上杉聰は、地租改正とのこうしたからみを指摘し、先の太政官布告を「解放令」と呼ぶのに異を唱え、「賤民廃止令」と呼ぶべきだ、と主張した。差別的な身分は廃止されたが、一方で地租を課され、なおかつ徴兵制で兵役まで務めなければならなくなった。しかも、布告で廃止されても、世間による差別は一向になくならなかった。「解放令」と呼ぶのは「過大評価」という上杉の見解は説得力がある。

「穢多」や「非人」という身分は公的に廃止された。奇妙なのは、ここから先である。非人とは物乞いや世捨て人、芸能者、ハンセン病患者らさまざまな人々を指したが、明治以降、これらの人々の多くは徐々に庶民に融け込んでいった。

ところが、穢多あるいは「かわた」と呼ばれた人々は、その後も「新平民」「特殊部落民」などと呼ばれ、激しい差別にさらされ続けた。それは何故なのか。それは何を意味するのか。次回以降、その背景に迫りたい。

長岡 昇:NPO「ブナの森」代表

*メールマガジン「風切通信 134(2025年9月10日)

*初出:調査報道サイト「ハンター」(2025年9月10日)

末尾に連載各回へのリンク

≪写真説明≫

◎地租改正に反対した一揆、伊勢暴動(月岡芳年画)

https://suido-ishizue.jp/nihon/23/05.html

≪参考文献&サイト≫

◎『これでわかった!部落の歴史』(上杉聰、解放出版社、2004年)

◎『「三井」の基礎を築いた三野村利左衛門の生涯』(永峯光寿、高文研、2020年)

◎江戸時代の税(国税庁のサイト)

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/tokubetsu/h12shiryoukan/01.htm

◎『地租改正の研究』(近藤哲生、未来社、1967年)

◎『地租改正』(福島正夫、吉川弘文館、1968年)

◎『図説 西郷隆盛と大久保利通』(芳即正・毛利敏彦、河出書房新社、1990年)

◎『木戸孝允』(松尾正人、吉川弘文館、2007年)

◎「水土の礎 第五章 明治の苦しみ」(伊勢暴動を詳述)

https://suido-ishizue.jp/nihon/23/05.html

◎ウィキペディア「伊勢暴動」

≪参照≫

【元右衛門の嘆願書の現代語訳】

一、広ク会議ヲ興シ、万機公論ニ決スベシ

一、上下心ヲ一ニシテ、盛ニ経綸(けいりん)ヲ行フベシ

一、官武一途庶民ニ至ル迄、各其志ヲ遂ゲ、人心ヲシテ倦(うま)ザラシメン事ヲ要ス

一、旧来ノ陋習(ろうしゅう)ヲ破リ、天地ノ公道ニ基クベシ

一、智識ヲ世界ニ求メ、大ニ皇貴ヲ振起スベシ

幕末から明治にかけての指導層は、隣国の清をめぐる情勢を熟知していた。アヘン戦争に見られるように、清は欧米列強の武力に屈して領土を割譲、不平等条約を受け入れさせられた。誓文の行間には「このままではわが国も同じ運命をたどる」との危機感がにじむ。

尊王攘夷を旗印にして幕府を倒したものの、欧米を打ち払うという鎖国・攘夷論などさっさと捨て、欧米から学びつつ天皇中心の近代国家を築く、と方針を大転換した。そのためにも、「旧来の陋習」は打破しなければならない。その「陋習」には江戸時代の厳格な身分制度も含まれていた。

武士の子は武士、農民の子は代々農民という身分制度は、260年余りの長い平和をもたらしたが、それによる社会のゆがみは極限に達していた。「維新の三傑」の一人、大久保利通は「因循の腐臭」と痛烈に批判した。大久保は下級武士の家に生まれ、父親がお家騒動がらみで流罪になり、極貧の生活を経験した。自らの才覚で初代内務卿という地位に上り詰めた大久保にとって、身分制度は耐えがたいものだった。

前々回のコラム(連載12)で、長い間さげすまれ虐げられてきた人々は、この誓文に「新しい夜明けの到来」を感じ取り、差別から抜け出す道が開かれたと受けとめた、と記した。身分制度を改める場合、その最底辺に位置づけられてきた「穢多(えた)・非人」をどう扱うのか。新政府にとって重い課題の一つだった。

政府内には「当然、それもすみやかに廃止せよ」と唱える急進論と「すぐになくすのは困難。徐々に進めるべきだ」という漸進論の両論があり、激論になっていた。そうした中で、明治3年(1870年)、京都・蓮台野の年寄、元右衛門(がんえもん)は新政府に対して「賤称を廃止していただきたい」との嘆願書を出した(末尾に全文の現代語訳)。同じような嘆願が相次いだこともあって、新政府は翌4年、「穢多非人等の称を廃し、身分職業とも平民同様とする」との太政官布告を出した。虐げられてきた人々が強く請い願っていたことが実現したのである。

この明治4年の布告について、教科書などは長い間「解放令」と表現してきた。だが、関西大学講師で部落史の見直しを進める上杉聰は、『これでわかった!部落の歴史』(解放出版社)で、これを「解放令」と呼ぶことに異を唱えた。上杉は、身分制度をどう取り扱うかは「地租改正」という新政府の重大事と深くかかわっており、手放しで「解放」と表現するわけにはいかない、と言うのである。

いかなる時代のいかなる権力にとっても、財政は軍事と並ぶ重大事である。財政基盤がしっかりしていなければ、内外の敵と対峙することはできない。薩摩、長州、土佐、肥前の雄藩連合が幕府を倒して樹立した新政府にとっても、いかにして税を集めるかは大問題だった。

戊辰戦争の過程で軍資金に事欠き、雄藩連合は三井や鹿島、小野、島田といった豪商から莫大な借金をしてしのいだ。幕府側もこれらの豪商から御用金を調達したから、たまったものではない。崩壊した幕府は借金を返すわけがない。加えて、新政府からは追加の資金提供を求められた。豪商のうち、小野や島田は明治初期の混乱期に倒産してしまう。

新政府は財政基盤を打ち固めるため、明治6年、「地租改正」に踏み切った。地租、すなわち土地に対して課す年貢の大改革である。

奈良・平安の時代から江戸時代まで、権力の基盤は田畑を耕す農民から取り立てる年貢であった。つまり、ほとんどはコメである。江戸時代は四公六民、五公五民と言われた。幕府の直轄地(天領)では4割、各藩では5割を年貢として取り立てた例が多い。汗水たらして田んぼを耕し、収穫したコメのうち、農民の手もとに残るのは半分ほど。しかも、農民には灌漑工事や道普請などの労役が容赦なく課された。文字通り「百姓は生かさず殺さず」という苛政が続いた。

地租を取り立てるためには、検地をして田畑の面積を正確に把握し、収穫高を的確に見積もる必要がある。地味のよしあしもからみ、豊凶を見定めるのは極めて難しい。全国的かつ統一的な検地は豊臣秀吉による太閤検地(16世紀末)しかなく、江戸幕府もこれを踏襲したため、帳簿上の年貢と実際の石高との乖離(かいり)は年々ひどくなっていった。

明治新政府の地租改正は、こうした乖離や矛盾を一挙に解決し、安定した税収を得ることを目指すものだった。江戸時代まで年貢は現物のコメで納められていたが、新政府は現金で納入させるという画期的な措置を取った。安定した税収を得るため、すべての土地の価格を査定して地券を発行し、それ基づいて課税したのである。

では、土地の価格はどのようにして定めたのか。近藤哲生の『地租改正の研究』によれば、新政府には「旧幕時代の貢租水準を維持する」という明確な目標があり、その目標に沿って地価を定め、地域や町村の負担を決めていった。つまり、まず地租の総額を定め、それを上から下へと降ろしていったのである。

新たな地租は、地価の3%と定められた。一見、控え目な課税に思えるが、そもそもの地価が「旧幕時代の貢租水準を維持する」という前提で定められているので、実は高税率だ。大久保利通とともに「維新の三傑」とされる木戸孝允(たかよし)は、「農民を幕藩体制よりひどい状況に追い込むものだ」と、この税率に反対する意見書を出している。

同じ明治6年には徴兵令が出され、農民は兵役も務めなければならなくなった。「何のためのご維新だったのか」。農民の怒りは爆発し、各地で地租改正反対の一揆が続発した。茨城県の真壁騒動、三重県から愛知県、岐阜県へと広がった伊勢暴動が著名で、新政府は軍隊まで動員して鎮圧した。伊勢暴動で刑に服した者は5万人を上回る。激しい抗議を受けて、税率は3%から2.5%に軽減された。「竹槍でドンと突き出す二分五厘」との戯れ歌が残る。庶民の快哉が聞こえてくるような歌だ。

地租改正にはもう一つ、江戸時代とは異なる重要なことがあった。寺社の領地や武士、町民、穢多・非人が住む土地にも地券を発行し、税を課した点である。大きな寺社は広大な土地を領有し、穢多の頭領の中には旗本クラスの屋敷に住む者もいた。これらの土地はいずれも免税もしくは無税の扱いだった。これらに例外なく地租を課すためにも、身分制度を廃止することは欠かせなかった。穢多・非人という賤称の廃止は、地租改正を統一的かつ円滑に進めるためにも、一気に進めなければならなかったのである。

上杉聰は、地租改正とのこうしたからみを指摘し、先の太政官布告を「解放令」と呼ぶのに異を唱え、「賤民廃止令」と呼ぶべきだ、と主張した。差別的な身分は廃止されたが、一方で地租を課され、なおかつ徴兵制で兵役まで務めなければならなくなった。しかも、布告で廃止されても、世間による差別は一向になくならなかった。「解放令」と呼ぶのは「過大評価」という上杉の見解は説得力がある。

「穢多」や「非人」という身分は公的に廃止された。奇妙なのは、ここから先である。非人とは物乞いや世捨て人、芸能者、ハンセン病患者らさまざまな人々を指したが、明治以降、これらの人々の多くは徐々に庶民に融け込んでいった。

ところが、穢多あるいは「かわた」と呼ばれた人々は、その後も「新平民」「特殊部落民」などと呼ばれ、激しい差別にさらされ続けた。それは何故なのか。それは何を意味するのか。次回以降、その背景に迫りたい。

長岡 昇:NPO「ブナの森」代表

*メールマガジン「風切通信 134(2025年9月10日)

*初出:調査報道サイト「ハンター」(2025年9月10日)

末尾に連載各回へのリンク

≪写真説明≫

◎地租改正に反対した一揆、伊勢暴動(月岡芳年画)

https://suido-ishizue.jp/nihon/23/05.html

≪参考文献&サイト≫

◎『これでわかった!部落の歴史』(上杉聰、解放出版社、2004年)

◎『「三井」の基礎を築いた三野村利左衛門の生涯』(永峯光寿、高文研、2020年)

◎江戸時代の税(国税庁のサイト)

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/tokubetsu/h12shiryoukan/01.htm

◎『地租改正の研究』(近藤哲生、未来社、1967年)

◎『地租改正』(福島正夫、吉川弘文館、1968年)

◎『図説 西郷隆盛と大久保利通』(芳即正・毛利敏彦、河出書房新社、1990年)

◎『木戸孝允』(松尾正人、吉川弘文館、2007年)

◎「水土の礎 第五章 明治の苦しみ」(伊勢暴動を詳述)

https://suido-ishizue.jp/nihon/23/05.html

◎ウィキペディア「伊勢暴動」

≪参照≫

【元右衛門の嘆願書の現代語訳】