中村哲さんがアフガニスタンに灯した明かり

パキスタン北西辺境州の古都、ペシャワルで医師の中村哲さんに初めてお会いしたのは1989年の春、今から30年も前のことです。ペシャワル郊外に診療所を開き、周辺の貧しい人々やアフガニスタンから逃れてきた難民の治療にあたっていました。

「らい病や眼病、感染症の患者が多い」。口数は少なく、問われたことに簡潔に答える。「野武士のような人だなぁ」と感じたことを覚えています。

当時のアフガニスタンは、2月に駐留ソ連軍が完全に撤退し、内戦が「ソ連軍とそれに支えられた社会主義政権 vs 米欧が支援するイスラム反政府ゲリラ」という米ソ代理戦争の構図から、「アフガン人同士の血で血を洗う内戦」という、より熾烈な段階に移行しつつある時期でした。

長い内戦で、隣国のパキスタンとイランにはすでに500万人の難民があふれていましたが、戦闘が激しくなり、両国には新たな難民が次々に流れ込んでいました。乾燥した大地に無数のテントが張られ、難民たちは照り付ける太陽に傷めつけられていました。

「難民キャンプにたどり着いた人たちはまだいい。報道陣が行かない国境地帯の状況はさらに悲惨だ」。中村さんは、そう言いました。「何が起きているのか、自分の目でしっかり見なさい」。そう諭されているように感じました。

その後、私のアフガン出張は十数回に及びました。首都カブールや主要都市だけでなく、できるだけ多く、農村にも足を運びました。村人の目にこの戦争はどんな風に映っているのか。それも伝えたい、と思いました。中村さんの言葉が心の片隅に残って消えなかったのかもしれません。

アフガニスタンの主要民族、パシュトゥンには「パシュトゥン・ワリ」という掟があります。まず、名誉を重んじること。次に、客人を歓待すること。それが良く守られていて、当時は外国人に危害を及ぼすことはほとんどなく、比較的自由に動き回ることができました。

それが大きく変わったのは、タリバーン政権の誕生と2001年の米同時多発テロのころからです。報復のため米軍がアフガンに攻め込み、タリバーン政権を倒し、オサマ・ビンラディン率いるアルカイダ勢力を一掃しましたが、国内はより混沌とした状況に追い込まれました。客人歓待の掟など忘れ去られ、外国人が襲われるようになってしまったのです。

そうした中でも、中村さんはアフガニスタンに通い続け、活動の軸足を医療から農村振興へと移していきました。「飢えや渇きは医療では治せない」という信念からです。安全な飲み水がないため赤痢で次々に命を落とす村人たちを救うために、井戸を掘る。戦争で破壊された農業用水路を復活させ、村人たちが生きていけるようにする。その活動ぶりは、著書『医者 井戸を掘る』(石風社)で詳しく知ることができます。

中村さんの活動が欧米の援助団体と異なるのは、村人たちの身の丈にあった支援に徹したことです。井戸掘りには、中田正一さん(故人)が主宰する「風の学校」の協力を得ました。中田さんは、日本に昔から伝わる「上総(かずさ)掘り」の技法を活かした井戸掘りを世界に広めた人です。竹と綱を使って井戸を掘る技法です。

用水路の取水堰をつくるにしても、日本の伝統的な技法を活用しました。江戸時代に築かれ、今でも使われている福岡県朝倉市の山田堰などを参考にした、と伝えられています。アフガンの農民たちが手にすることができるもので作り、維持することにこだわったのです。

それが農民たちをどれだけ勇気づけ、励ましたことか。民族や部族の利害が複雑にからまり、危険きわまりないアフガニスタンで中村さんが活動を続けることができたのは、その人柄に加え、こうした仕事ぶりに地元の人たちが絶大な信頼を寄せていたからでした。

その中村さんが銃で撃たれ、亡くなりました。アフガニスタンの人々、そしてアフガンを思う人たちに与えた衝撃の大きさは計り知れません。

「私は旅をしてきた。人の何倍か余計に生きた気がする。この旅はいつまで続くのだろう。今後も現地活動は際限がない。だが、そこに結晶した心ある人々の思いが、一隅の灯りとして、静かに続くことを祈る」

中村さんは『医は国境を越えて』(石風社)の結びにそう記しました。そう、中村さんが倒れても、灯りは消えず、人々の営みは静かに続く。信じて赴く者がいる限り。

*メールマガジン「風切通信 65」 2019年12月5日

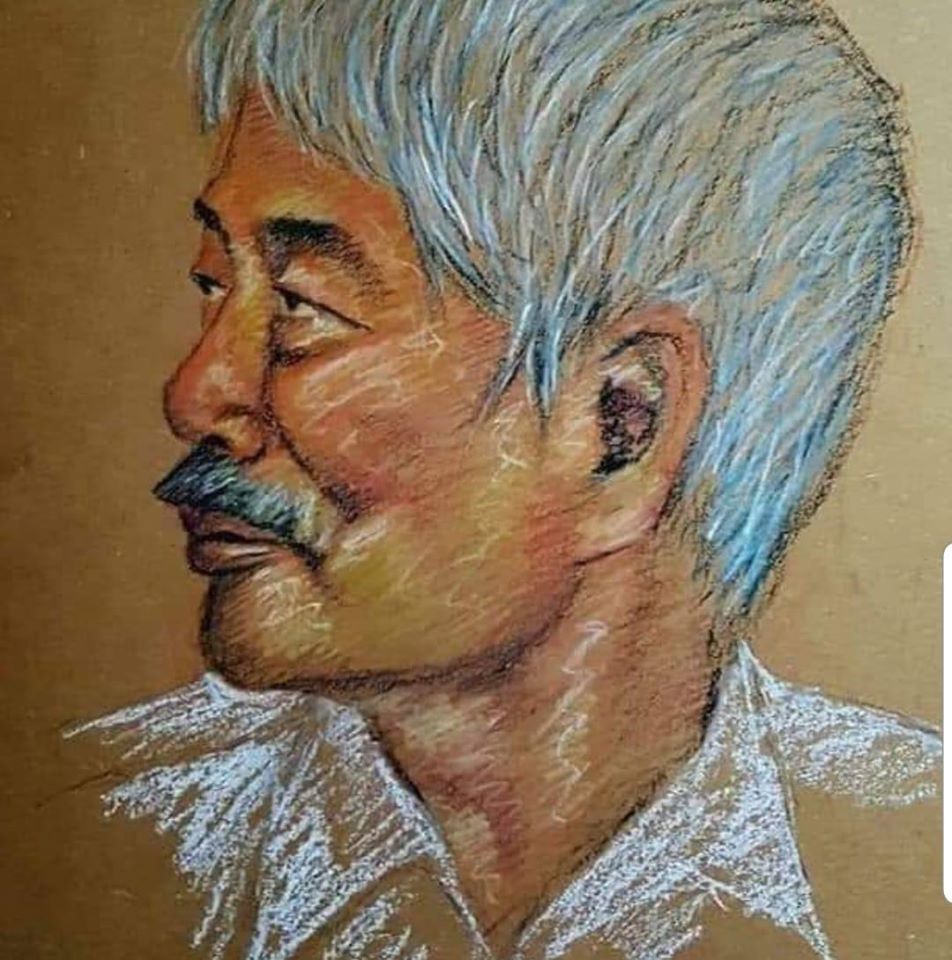

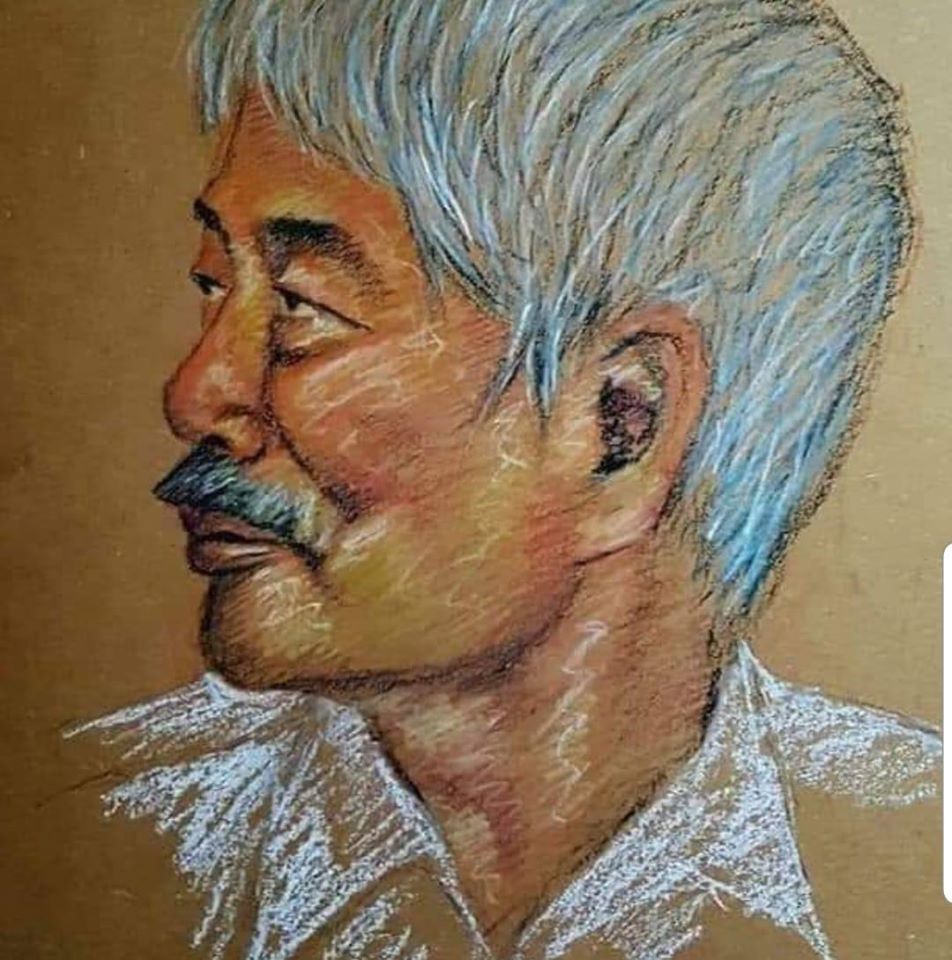

≪写真説明&Source≫

◎中村哲・医師 (Zaheer Asefi さんのfacebook から)

≪参考サイト≫

◎上総掘りの技法(動画)

https://www.youtube.com/watch?v=xzZp9flWZZw

◎山田堰の構造(動画)

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO92614040Y5A001C1000000/

「らい病や眼病、感染症の患者が多い」。口数は少なく、問われたことに簡潔に答える。「野武士のような人だなぁ」と感じたことを覚えています。

当時のアフガニスタンは、2月に駐留ソ連軍が完全に撤退し、内戦が「ソ連軍とそれに支えられた社会主義政権 vs 米欧が支援するイスラム反政府ゲリラ」という米ソ代理戦争の構図から、「アフガン人同士の血で血を洗う内戦」という、より熾烈な段階に移行しつつある時期でした。

長い内戦で、隣国のパキスタンとイランにはすでに500万人の難民があふれていましたが、戦闘が激しくなり、両国には新たな難民が次々に流れ込んでいました。乾燥した大地に無数のテントが張られ、難民たちは照り付ける太陽に傷めつけられていました。

「難民キャンプにたどり着いた人たちはまだいい。報道陣が行かない国境地帯の状況はさらに悲惨だ」。中村さんは、そう言いました。「何が起きているのか、自分の目でしっかり見なさい」。そう諭されているように感じました。

その後、私のアフガン出張は十数回に及びました。首都カブールや主要都市だけでなく、できるだけ多く、農村にも足を運びました。村人の目にこの戦争はどんな風に映っているのか。それも伝えたい、と思いました。中村さんの言葉が心の片隅に残って消えなかったのかもしれません。

アフガニスタンの主要民族、パシュトゥンには「パシュトゥン・ワリ」という掟があります。まず、名誉を重んじること。次に、客人を歓待すること。それが良く守られていて、当時は外国人に危害を及ぼすことはほとんどなく、比較的自由に動き回ることができました。

それが大きく変わったのは、タリバーン政権の誕生と2001年の米同時多発テロのころからです。報復のため米軍がアフガンに攻め込み、タリバーン政権を倒し、オサマ・ビンラディン率いるアルカイダ勢力を一掃しましたが、国内はより混沌とした状況に追い込まれました。客人歓待の掟など忘れ去られ、外国人が襲われるようになってしまったのです。

そうした中でも、中村さんはアフガニスタンに通い続け、活動の軸足を医療から農村振興へと移していきました。「飢えや渇きは医療では治せない」という信念からです。安全な飲み水がないため赤痢で次々に命を落とす村人たちを救うために、井戸を掘る。戦争で破壊された農業用水路を復活させ、村人たちが生きていけるようにする。その活動ぶりは、著書『医者 井戸を掘る』(石風社)で詳しく知ることができます。

中村さんの活動が欧米の援助団体と異なるのは、村人たちの身の丈にあった支援に徹したことです。井戸掘りには、中田正一さん(故人)が主宰する「風の学校」の協力を得ました。中田さんは、日本に昔から伝わる「上総(かずさ)掘り」の技法を活かした井戸掘りを世界に広めた人です。竹と綱を使って井戸を掘る技法です。

用水路の取水堰をつくるにしても、日本の伝統的な技法を活用しました。江戸時代に築かれ、今でも使われている福岡県朝倉市の山田堰などを参考にした、と伝えられています。アフガンの農民たちが手にすることができるもので作り、維持することにこだわったのです。

それが農民たちをどれだけ勇気づけ、励ましたことか。民族や部族の利害が複雑にからまり、危険きわまりないアフガニスタンで中村さんが活動を続けることができたのは、その人柄に加え、こうした仕事ぶりに地元の人たちが絶大な信頼を寄せていたからでした。

その中村さんが銃で撃たれ、亡くなりました。アフガニスタンの人々、そしてアフガンを思う人たちに与えた衝撃の大きさは計り知れません。

「私は旅をしてきた。人の何倍か余計に生きた気がする。この旅はいつまで続くのだろう。今後も現地活動は際限がない。だが、そこに結晶した心ある人々の思いが、一隅の灯りとして、静かに続くことを祈る」

中村さんは『医は国境を越えて』(石風社)の結びにそう記しました。そう、中村さんが倒れても、灯りは消えず、人々の営みは静かに続く。信じて赴く者がいる限り。

*メールマガジン「風切通信 65」 2019年12月5日

≪写真説明&Source≫

◎中村哲・医師 (Zaheer Asefi さんのfacebook から)

≪参考サイト≫

◎上総掘りの技法(動画)

https://www.youtube.com/watch?v=xzZp9flWZZw

◎山田堰の構造(動画)

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO92614040Y5A001C1000000/